3時間かかって合戦尾根を登り燕山荘に到着。燕山荘(標高約2,700m)にチェックインする。

もくじ

- 6年ぶりの燕岳 : 準備編

- 6年ぶりの燕岳 : 大阪から松本経由で中房温泉登山口へ

- 6年ぶりの燕岳 : 中房温泉から燕山荘

- 6年ぶりの燕岳 : 表銀座稜線を歩く。燕岳と蛙岩を往復

- 6年ぶりの燕岳 : 燕山荘に一泊し下山

- ヤマレコの記事 『燕岳と蛙岩』

燕山荘を探検

本館正面を入って、フロントで名前を告げると既に宿泊者カードにWeb予約時に入力した内容が印字されたものが用意されていた。チェックイン時に必要なのは、自筆サインすることだけ。

これは、手がかじかんで字が書きづらくなる寒いときなどにはありがたい配慮だ。(今日は温かいので、自由自在に字は書けるのだが。)

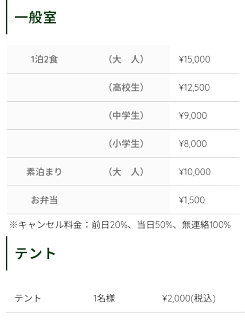

燕山荘の宿泊料金

割高感あるが、周辺の小屋と横並びの価格設定だ。

山小屋・テント場リスト (山と渓谷 2025年7月より抜粋)

今回は素泊まり1泊なので、現金で10,000円を支払う。

チェックインが終わると、小屋のスタッフが指定「寝床」まで案内してくれる。さすが、巨大山小屋はスタッフにも余裕あるんだなぁと感心したりもする。

本館1階フロント(受付)の向かい側は売店で、廊下の奥の階段を上がり...

さらに本館2階から第一別館1階へ上がる。発泡ウレタンが吹き付けられた階段

第一別館の1階に入る。両側に半個室の2段寝床がズラッと並んでいる

第一別館の半個室タイプ寝床。隣の空間とはロールスクリーンで完全に仕切られている

ザックを半個室の中に置いて、館内を探索

第一別館1階の談話室。自炊した食べ物を、ここで食べることができる。外に出る(別の)玄関もここにある

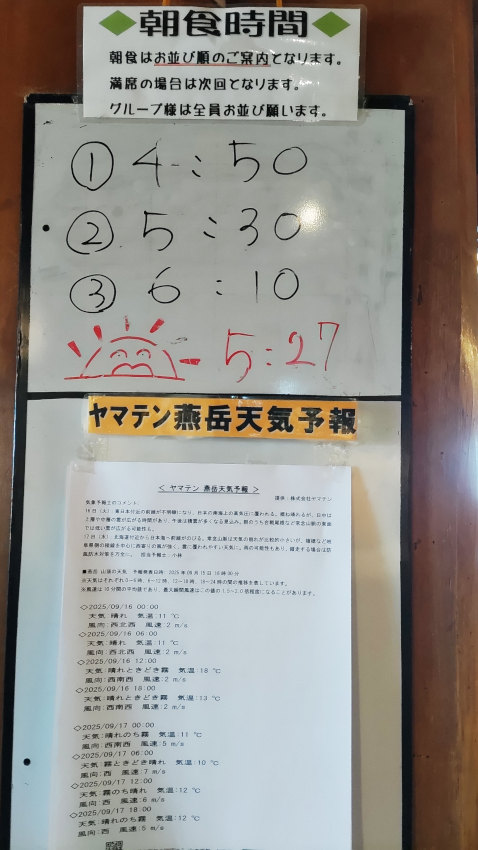

掲示板には「忙しいスタッフに、そんなことを聞くな」という情報がズラッと掲示されている。

本館の玄関にはdocomoのレピータが設置されているが、上流の基地局との帯域が狭いのか、受信感度は良くてもデータ送受信速度はかなり遅かったりする。

第一別館の談話室で昼食 (五目ご飯アルファ米、フィッシュソーセージ、プロテインブロック1/2箱、おにぎり)

燕山荘から燕岳 : 0.8km, 2,700m → 2.762m

第一別館の玄関より外へ出ると、テラスとなっている。本館屋根の向こうに燕岳

第一別館前のテラスから東方向。信濃坂断層(中房川)の谷を挟んだ向こうに有明山の尾根がある

燕山荘 本館前のテラスより北方向。真下にテント場、稜線の向こうに燕岳

暖かい快晴の日にテント泊なんて、予約枠をゲットできた人たちはなんと羨ましい ... とこのときは思っていた。

しかし、この日の真夜中に吹き降りの雨が降ったので、天候悪化傾向のときは小屋泊か ... とも考えた。

燕山荘から燕岳を見る。花崗岩が風化したザレザレの登山道が続いている

燕岳まではおよそ0.8kmの道のりで、片道25分前後といったところだ。

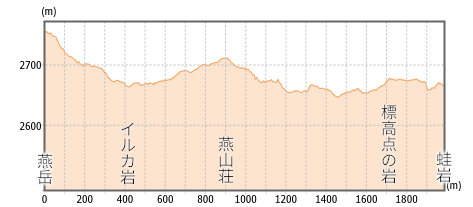

縦走路の標高断面図

左方向の絶景。槍ヶ岳・北鎌尾根 〜 西鎌尾根 〜 樅沢岳・双六岳 〜 三俣蓮華岳 〜 鷲羽岳 が一望できる

湯俣川の谷(難路の伊藤新道がある)と、双六岳から三俣蓮華岳の稜線

鋭角に割れた岩。地質図の安山岩の貫入はこのあたりのことなのか

燕岳の山頂より北方向。手前に北燕岳が見え、遥か向こうに立山・剱岳、針ノ木岳〜爺ヶ岳〜後立山連峰・白馬岳

燕岳の山頂から南方向の眺め。常念山脈(表銀座)の大天井岳〜常念岳〜蝶ヶ岳、槍穂高連峰が一望できる

麓との間を何度も往復し、燕山荘に資材を荷揚げするヘリコプター

機体記号「JA504D」で調べると、東邦航空所属のユーロコプター エキュレイユ AS350B3型のようだ。

燕山荘から表銀座縦走路を歩き蛙岩まで : 1.2km, 2,700m → 2,680m

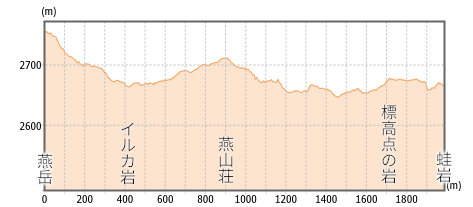

縦走路の標高断面図

表銀座縦走路がほぼ全て見えている。今日向かうのは稜線上に3つに割れた岩として見える蛙岩まで

地図を見ると標高差たったの50mだが、もっと標高差があるように感じる。

稜線上のカッコイイ逆層スラブ。登る必要はなく、トラバースするだけ

振り返ると燕山荘は見えなくなっている。登山道は稜線上の岩の西側を巻いている(蛙岩付近の1箇所を除く)

一番手前のものが地理院地図で標高点2,682mの岩で、一番向こうのものが蛙岩と思われる。

テント泊の大きなザックを背負っていたとしても、余裕のある道幅だ

読み方がけったいですが、カエルの形に似ているから命名されたそうです。

燕山荘から1.2kmほど30分かけて歩いてきました。今回はここ蛙岩で引き返します。大天井岳は3.1kmほど先にあります。単純計算では1時間30分くらいで着くでしょうか。

2つに割れた岩の間を通過したところから、燕岳方向の稜線を眺める

稜線上に灰色の巨石が突き刺さったような独特な風景です。地質図では、このあたりは粗粒黒雲母花崗岩で、飛び出している灰色の岩は細粒黒雲母花崗岩と読み取れる。「細粒」のほうが凍結破砕・風化されにくく残ってしまうのだろうか...