物価が上昇している。給与も「若手を中心に」少し遅れて上昇している。しかし、何かがおかしい。

これは、政府・経済界が仕掛けたグレートリセットの罠の可能性もある。

毎年7%以上の異常な物価上昇

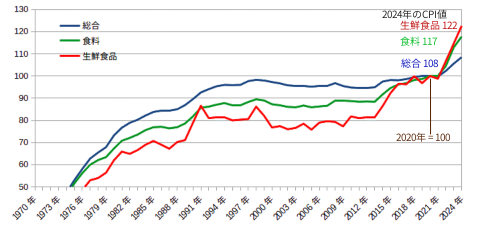

2022年以降、日本経済は深刻な円安とウクライナ戦争を背景にした資源価格の上昇により、消費者物価指数(CPI)が毎年2%台の上昇率を記録している。しかし、一般市民が実感する物価上昇は政府が示す「生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数」ではなく、「生鮮食品と食品の指数」に近いと考えられる。

日本のエンゲル係数は28.4%と主要国中で突出しており、米国やドイツが10%台後半であることと比較すると、日本人の生活水準が大きく劣ることが示されている。こうした中、7%や8%にも及ぶインフレが続くにもかかわらず、政権は「デフレ脱却」や「価格転嫁」といった楽観的な姿勢を崩さず、国民からの厳しい視線を浴びている。

欧米各国が民意の後押しでインフレ対策に奔走している一方、日本政府の対応は問われ続けるだろう。

消費者物価指数(CPI)の長期推移 (LibeOfficeワークシートをダウンロードする )

| 総合 | 食料 | 生鮮食品 | |

|---|---|---|---|

| 2019年 | 0.5% | 0.5% | -3.1% |

| 2020年 | 0.0% | 1.3% | 3.3% |

| 2021年 | -0.2% | 0.0% | -1.2% |

| 2022年 | 2.5% | 4.5% | 8.0% |

| 2023年 | 3.2% | 8.0% | 7.4% |

| 2024年 | 2.7% | 4.3% | 7.0% |

この異常なインフレは、主要国の中で最悪レベルの政府債務をチャラにする「インフレ税」を意図的に起こしているという説もあるようだ。

「価格転嫁」を奨励する大間違い

政府・マスコミ・経済界・労働組合が連携し、5%の賃上げの必要性を訴え、「そのためには価格転嫁が不可欠」との主張を繰り返している。しかし、一部の専門家からは「この論理は本来の順序を逆にしている」との指摘が出ている。

経済学の基本原則では、「生産性の向上や競争力の強化による利益増大が賃上げを可能にする」ものとされている。これを無視した「賃上げのための価格転嫁」が進めば、物価上昇に追いつけない賃金状況が続き、スタグフレーションの危険性が高まるとの懸念が広がっている。実際、実質賃金は下落を続けており、市民生活への影響が一層深刻化する可能性がある。

専門家は、「持続可能な経済の実現には、まず生産性向上と競争力の強化が不可欠だ」と警鐘を鳴らしている。今後、政府や経済界の対応が問われる局面となるだろう。

賃金が上がるのになぜ日本経済は"ゼロ成長"?「価格転嫁」を奨励する大間違い [ 記事全文 ]

== Microsoft Copilot AI による記事の要約 ===

2024年の実質GDP成長率は0.1%と低迷し、主因は実質家計消費の減少。物価上昇が実質賃金を圧迫し、消費を抑制。GDPデフレーターの異常な上昇は価格転嫁が原因で、賃上げが労働生産性向上や利益圧縮ではなく価格転嫁によるため、実質賃金の伸び率はマイナスに。企業は生産性向上や利益圧縮を通じた賃上げを行い、政府は物価鎮静化を目指すべき。日銀は利上げを急ぎ、2%の物価目標条件を見直す必要がある。=== 重要な部分の記事引用 ===

GDPデフレーターが上昇したのは、国内要因によって物価が上昇したことを示している。国内要因は、賃金引き上げである可能性が高い。そして、企業がこれを売上価格に転嫁したからだ。それが家計消費など最終財の価格にまで転嫁されて、物価が上昇したのだ。

こうした解釈が正しいとすれば、実質賃金の上昇率はいつになってもプラスにならないことになる。

賃上げが労働生産性の上昇や企業利益の圧縮によるのではなく、転嫁によって実現しているためにこのようなことになる。したがって現在の状況が続く限り、今後も実質賃金の伸び率が継続的にプラスになることは望めない。

野口悠紀雄:一橋大学名誉教授

https://diamond.jp/articles/-/359671

https://news.yahoo.co.jp/articles/c615ae515d888b03eae4b829d45c42b0fe367b6e

氷河期世代、さらなる冷遇で終了

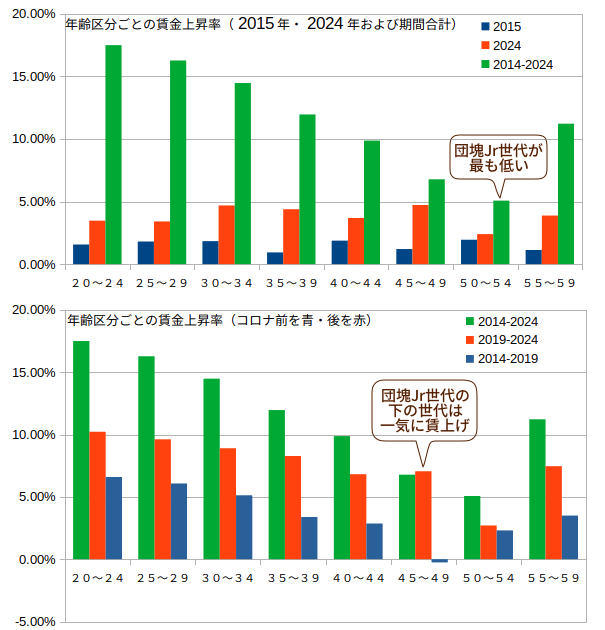

日本の年金制度は、現役世代から集めた社会保険料を高齢者へ配分する「賦課方式」を採用している。しかし、個人に焦点を当てると、就職から退職までの各年の標準報酬月額に一定率を掛けて積み立てる仕組みもある。この仕組みにより、団塊ジュニア世代(就職氷河期世代)は不利な状況に直面している。

この世代は就職から現在に至る約30年間、賃上げがほぼゼロに近い状況だったため、積立額が相対的に低くなっている。その上、積立額をインフレ時代に合わせて「現在価値に変換する」年金の仕組みは、マクロ経済スライドによって価値変換水準を切り下げられている。これにより、将来的に団塊ジュニア世代の受け取る年金額は、物価と比べて大幅に減少する可能性が高い。

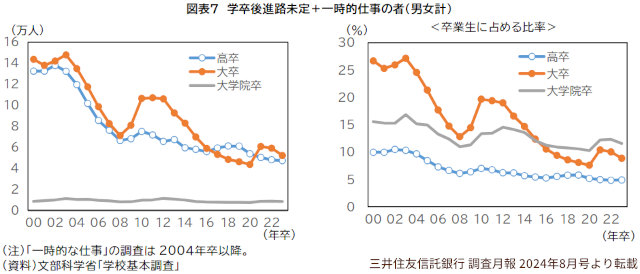

さらに、賃金構造基本統計調査によると、若年層の賃金が近年上昇している一方で、団塊ジュニア世代の賃金は停滞していることが明らかだ。この傾向は、団塊ジュニア世代の経済的冷遇を浮き彫りにしている。

専門家は、年金制度の改善とともに、団塊ジュニア世代を含めた格差是正の必要性を指摘している。これを怠れば、日本の将来は深刻な社会問題を抱えるリスクがある。

賃金構造基本統計調査から分かる 団塊Jr世代(生産年齢人口ピーク)の超冷遇 (LibeOfficeワークシートをダウンロードする)

氷河期世代、さらなる冷遇で終了...あと15年で日本人が直面する「恐ろしい悲劇」[ 記事全文 ]

== Microsoft Copilot AI による記事の要約 ===

ここ最近、初任給30万円を超える企業が増加し、若年層の賃金は大幅に上昇。しかし「就職氷河期世代」を中心とする中高年層はその恩恵を受けられず、給与増加率は低迷。特に40~54歳の世代は非正規雇用経験が多く、生涯収入の低さが将来の年金や生活困窮リスクに直結している。さらに2040年代には高齢化がピークを迎え、労働人口減少や医療・介護難民増加などの問題が予測される。日本の社会保障制度が支えきれない現状から、氷河期世代救済を諦める意見も浮上。労働市場や制度改革が必要だが、氷河期世代への対応は厳しい状況にある。=== 重要な部分の記事引用 ===

特に初任給アップで浮かれ気味のなか、置いてけぼり感が否めないのが氷河期世代を中心とした中高年層。厚生労働省『賃金構造基本統計調査』によりますと、昨年(速報値)とコロナ禍前の2019年の一般労働者の所定内給与を比較すると、平均額は月33万200円で、5年で2万4200円と7.9%増加しました。

一方、年代別でみていくと、明暗がくっきり。20代は1割程度増加していますが、年齢とともに増加率は低下し、50代前半では1%台にまで凹みます。

生涯年収が低いということは、それだけ将来受け取れる年金が少なくなり、老後、生活に困窮するリスクが高まるということです。

「氷河期世代は詰んだ......」といわれるのは当然のことといえるでしょう。日本経済がどん底だったときに、人件費の削減圧力が強まり、今なお続いています。

2040年代の日本で起こるとされている2040年問題。これは1971〜1974年に生まれた団塊ジュニア世代が65歳を迎え、日本の総人口に占める高齢者の割合が35%を超えることにより起こるであろう諸問題を総称したものです。

人口ボリュームが大きい世代が一気に高齢者となることで労働人口が急減。税収減少で財政がひっ迫するリスクが高まります。また医療・介護ニーズが高まるも人材確保が大きな課題となり、医療・介護難民が街中にあふれるという予想も。

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン)

https://news.yahoo.co.jp/articles/acf3c1ac919b101cdb66948c1ff916932056c82f

「賃上げ5%」でも喜べない、氷河期世代が割を食うカラクリ

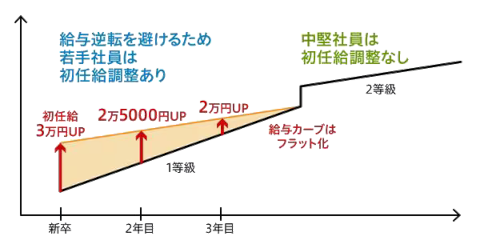

新規採用者の初任給大幅引き上げや、若手社員の給与水準向上が進む中、これが中高年社員に不利益をもたらしているとの声がある。

筆者によれば、採用後の昇給カーブが調整されることで、新規採用者や若手社員の毎年の昇給は抑えられ、最終的には中高年社員と同様の生涯賃金に収束する可能性が高いという。一時的に若手が世代間戦争に勝利したかのように見える状況も、やがて中高年となった際に「経済界の戦略に乗せられた」と気づくことになるだろう。

こうした動きの中、世代間の公平性や持続可能な労働環境の構築に向けた議論が必要だと専門家は指摘している。甘い話には裏がある--この警鐘を企業や働き手がどう受け止めるかが問われている。

春闘大詰め!「賃上げ5%」でも喜べない、氷河期世代が割を食うカラクリ...労組弱体化で配分が若手に偏る厳しい現実 [ 記事全文 ]

== Microsoft Copilot AI による記事の要約 ===

ユニクロを展開するファーストリテイリングが初任給を33万円に引き上げるなど、企業全体で労働力不足や物価高を考慮し賃上げを進めています。一方、既存社員には恩恵が少ない可能性があり、初任給の大幅アップに伴う若手社員と中高年社員の間で不満やモチベーションの低下が懸念されています。加えて、初任給引き上げの副作用として、新卒採用至上主義の姿勢や中高年層の待遇改善の遅れが挙げられ、企業の総合的な給与制度見直しが必要とされています。賃上げの配分においても若手重視の傾向が強く、中高年社員の処遇改善は課題として後手に回りがちです。=== 重要な部分の記事引用 ===

「賃上げ5%」というのは「原資」の話だ。制度昇給分2%を差し引いたベア原資が3%だからといって、各社員の給与が3%ずつ上がるというわけではない。その原資を誰にどう配るかという「配分」によって、実際の各人のベアは異なってくる。新卒採用を意識した初任給引き上げに限らず、日本企業はかねてから年功賃金の是正のために若手重視の賃上げ配分を行なってきた。中高年に厚い定率配分を行う企業はほとんどないといってよいだろう。

中高年社員と言えば、40代から50代半ばの社員は、経営陣からすると、新卒採用強化よりも優先順位が低い課題と見なされがちなためだ。

しかし本来、就職氷河期世代に限らず、既存社員の給与のあり方は、初任給よりもはるかに重要な課題であるはずだ。

新卒採用対策だけを考えて初任給を引き上げる企業は、いくつかの副作用を覚悟する必要がありそうだ。若手の先輩社員たちからすると、逆転しないとはいえ給与差が縮まるので、それまでの自分たちの経験の価値が下がったと感じても不思議ではない。給与調整がなかった先輩社員たちは、そもそも蚊帳の外だ。

そして、高い初任給で入社した新卒社員たちも、その後の昇給はどうかというと、初任給調整によってこれまでよりも昇給額が小さくなっているので、2年目、3年目になっても給与があまり上がらない。

要するに、初任給の引き上げは、どの層にとっても新たな不満のタネになりかねない。初任給を上げるのであれば、単なる初任給調整ではなく、併せて既存社員全体の給与水準を見直す必要がある。

(藤井 薫:パーソル総合研究所 上席主任研究員)

https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/87029

https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/87030

今と未来の年金改革 氷河期世代を放置するな

日本の就職氷河期世代は、大卒時に非正規雇用だった割合が高く、中途採用で正社員となったとしても新卒でなければ大企業の正規雇用や標準昇格ルートに乗ることが難しい。この結果、この世代の生涯賃金は他の世代と比較して低く抑えられている。

その多くは非正規のまま国民年金のみという状況にある。こうした人々が将来受給できる基礎年金は満額であっても月額68,000円程度で、さらにマクロ経済スライドの適用が続くと、3割減となり生活保護水準にすら届かない可能性が高い。

厚生年金会計から基礎年金会計へ予算を付け替え、マクロ経済スライドを早期に廃止する改革案が浮上したものの、より上の世代や若年層の反発により撤回される結果となった。この分断は氷河期世代の中で「基礎年金プラス厚生年金」でかろうじて生活保護水準を少しだけ超える人がさらに厳しい貧困状態に陥る事態を引き起こすだろう。なぜなら、生活保護を受ければ得られる社会保険料や医療費の無償化などの給付が受けられないからだ。

この状況から、生活保護を受給するほうが正社員よりも得になるという「働いたら負け」というモラルハザードが常態化する懸念が広がっている。社会構造の課題が急浮上している。

今と未来の年金改革 氷河期世代を放置するな [ 記事全文 ]

== Microsoft Copilot AI による記事の要約 ===

年金改革の議論が進む中、政府は厚生年金を活用して基礎年金を底上げする法案を検討しています。しかし、与党内の反発や複雑な仕組みによる誤解が課題です。団塊ジュニア世代の低年金問題や世代間のリスク分散が焦点となり、基礎年金の水準低下を防ぐための調整が求められています。現行制度の問題やデフレの影響を踏まえ、迅速な改革が必要です。政治的な先延ばしは危機を招き、生活保護との逆転現象が懸念されています。改革のスイッチを押すべき時期が迫っています。=== 重要な部分の記事引用 ===

年金改革の議論が大詰めを迎えている。政府は厚生年金を活用して基礎年金を底上げする法案の提出を目指しているが、与党内にも反発の声が大きい。年金制度は主婦らが対象の第3号被保険者制度など課題ずくめだ。現在だけでなく遠い将来を見据えた改革が求められている。厚生年金は賃金が下がると将来の年金給付も下がるので賃金デフレに対して財政はニュートラルだが、国民年金は最近までそういう調整ができていなかった。そして、国民年金がデフレに対して脆弱だということを想定しない調整方式を基礎年金に導入し、放置していた。厚生年金の財政がいま好調なのは、間違った財政フレームによる反射利益を得ているからだ。

このままだと、基礎年金の水準は将来3割低下する。生活保護の水準はそこまで落ちないので基礎年金との逆転が広がり、かなりの人が生活保護の対象になるだろう。

慶応大学教授 駒村康平氏

2025/02/17 日本経済新聞 朝刊 7ページ 1425文字

氷河期世代が直面する社会問題に関して、日経新聞では「持家保有率が低く、将来的に低年金となれば賃貸住宅にも入居が難しくなる可能性がある」と警鐘を鳴らしている。この問題に対して政府は「収入増を支援するこれまでの仕組みを充実」といった対応を提案しているが、具体的な効果には疑問の声が多い。

例えば、50歳代の収入が仮に50%増えたとしても、厚生年金にその増加分が積み立てられるのは定年までの数年間だけであり、年金総額への影響は極めて限定的だ。また、同様の懸念を示した記事では「氷河期世代は冷遇され続け、社会的な行き詰まり状態にある」と指摘されている。

安住の家なき氷河期世代 所有率低下、40代は6割切る 物価高騰が追い打ち [ 記事全文 ]

== Microsoft Copilot AI による記事の要約 ===

40~50代の持ち家率が30年前と比べ約10ポイント低下。就職氷河期世代の経済的苦境や低収入が原因で住宅購入が難しく、未婚率も高い。この世代は非正規雇用が長く年金が少ない懸念があり、老後の生活困窮が予想される。さらに住宅価格高騰や物価上昇が購入意欲を低下させ、「持ち家取得を考えない」人が増加。解決には、収入増や住宅確保に配慮した政策が必要で、西欧のような賃貸支援制度の検討も求められている。=== 重要な部分の記事引用 ===

総務省の住宅・土地統計調査では、持ち家率が最新の23年で40代58%、50代65.5%。30年前と比べ、いずれも10ポイント前後も低下した。ほかの世代と比較しても低下幅が大きい。氷河期世代の持ち家率低下の一因と考えられるのが経済的苦境だ。文部科学省によると、大卒の就職率はバブル期の91年卒に比べ5~26ポイントほど低い。

就職できても収入は伸び悩む。厚生労働省によると、40代から50代前半の年収増加率は23年までの10年、ほかの世代より低く推移した。

「年金では住居費を工面できず、生活に困窮する人が急増しかねない」とみる。氷河期世代は非正規で働いた期間が長かったり、収入が低かったりした影響から年金が少ない懸念がある。

「氷河期世代の支援があと10年早ければ、問題の深刻化を抑えられた」。こう話す日本総研の下田氏は「氷河期世代の先頭が65歳以上になるまであと15年程度。それまでにどれだけ有効な対策が打てるかが焦点だ」と指摘する。

賃上げが定着しつつある今こそ、流れを変える好機だ。収入増を支援するこれまでの仕組みを充実させるほか、住宅の確保に配慮した施策も欠かせない。

2025/02/16 日本経済新聞 朝刊 1ページ 1517文字