ゴールデンウィーク期間の平日、世間の人々は有給休暇を取得して連休化しているため、どこへ行っても「人混み」のはず。

人が嫌いな私にとっては自宅に引きこもらざるをえない期間だが、六甲山地のマイナールートであれば人を見ずに歩けるだろう。そこで今回は、2018年に崩落したトゥエンティクロスの高雄山堰堤の横を通りつつ、森林植物園へ向かった。

ヤマレコの記事 『 六甲山地 森林植物園(布引貯水池・5年前の高雄山堰堤右岸の崩落現場通過・大師道で下山)』

| 区間 | 時刻 | 所要時間 |

|---|---|---|

| 三宮駅 〜 新神戸駅 | 06:49 〜 07:04 | 15分 |

| 新神戸駅 〜 市ケ原 | 07:04 〜 07:40 | 36分 |

| 市ケ原 〜 高雄山堰堤・あじさい広場(崩落現場) | 07:40 〜 08:15 | 35分 |

| 高雄山堰堤・あじさい広場 〜 森林植物園 東門 | 08:15 〜 08:50 | 35分 |

| 森林植物園(東門) 〜 森林植物園(さくら園) | 08:50 〜 09:32 | 42分 |

| 休憩 | 17分 | |

| 森林植物園(さくら園)〜 森林植物園(西門) | 09:49 〜 10:05 | 16分 |

| 森林公園(西門)〜 修法ヶ原池 | 10:05 〜 10:27 | 22分 |

| 修法ヶ原池 〜 猩々池 | 10:27 〜 10:49 | 22分 |

| 猩々池 〜 稲荷茶屋(登山口) | 10:49 〜 11:08 | 19分 |

| 稲荷茶屋(登山口)〜 元町駅 | 11:08 〜 11:30 | 22分 |

■ 阪神本線 大阪梅田駅 06:12発 → 神戸三宮駅 06:44着(運賃330円)

平日の特急列車なら尼崎から満員のはずが、きょうはゴールデンウィークで有給休暇を取っている人が多いのか、三宮まで空き席がポツポツある状態だった。

三宮駅 〜 新神戸駅

三宮駅を出てフラワーロードを歩き新神戸駅へ。

新神戸駅 〜 市ケ原

新神戸駅の北側、生田川を渡る砂子橋(いさごばし)が登山口 (標高約50m)

この橋は、1897年(明治30年)頃に架けられた水管橋。煉瓦アーチ橋の中に水道管が埋め込まれているのだろう。神戸市水道局のWebページによれば、現在でも導水管として使われているそうだ。

砂子橋を渡った左岸側に、藤原行能(ふじわらのゆきよし)の歌碑がある。

布引の滝の白糸わくらはに

訪ひ来る人も幾代経ぬらむ

神戸市役所のWebページによれば、この歌碑は布引三十六歌碑のうちスタート地点から3つ目とのことだ。

砂子橋から歩いて2分ほどで、布引の滝(雌滝)に到着。登るというほどでもなく、市街地のすぐ横という印象だ。

階段などを上り、さらに5分ほど歩くと雄滝がある。

さらに階段とコンクリート舗装された急坂を5分ほど登ると、市街地が一望できる「みはらし展望台」に出る。今朝は高齢者が詩吟(?)の会を開いていた。例の「ヒヨコ登山会」の倉庫の扉を開けていたので、普段は登山会が詩吟会になっているのかもしれない。

展望台から先へ、生田川左岸の道を進んでいくと「猿のかずら橋」がある。数年前までは天然のツタなどが絡まっていて「いかにも」という雰囲気を醸し出していたが、今は単なる鋼材むき出しの橋になっている。このほうが点検しやすいから、ツタを撤去してしまったのだろう。

みはらし展望台から、緩やかな上り坂を5分ほど歩くと布引五本松堰堤の直下にやってくる。

ここまで、追い抜いた登山者は2〜3にんほど。同じような速度で前後に歩いている登山者が数名。やはり、普段の平日より登山者の数は多いようだ。

布引五本松堰堤(標高約200m)

五本松堰堤のところから、貯水池の外周に沿って造られた管理道(葺合山林方面52号線)を800mほど歩くと、貯水池の最上流部にある分水堰堤のところにたどり着く。

分水堰堤で、きれいな水は「分水隧道」に流し込み、濁った水は越流させて五本松堰堤の越流堰の先まで流下させる水路に流している。

今日の状況は、越流している「濁った」水は流れていないようだ。

分水堰堤の前から、つづら折りのコンクリート舗装道を登ると、市ケ原の紅葉の茶屋がある。背後の崖は木々が伐採され地面がむき出しになり、治山工事の真っ最中だ。

駐車場には真っ赤なベンツが停められていて、意外に茶屋が儲かっているのを醸し出している。

市ケ原の「紅葉の茶屋」(標高約240m)と、駐車場の真っ赤なベンツ

市ケ原の櫻茶屋(標高約250m)。ここで生田川を渡ると大龍寺・再度公園に道が続いている。

この日の気象庁 神戸アメダス観測所の最低気温は10.3℃(5時08分)なので、標高240mとはいえ山間部に入るとかなり気温が下がっている。

市ケ原(1967年7月豪雨の土砂災害で消滅した集落跡)

元住民によれば、市ケ原の集落は布引貯水池・布引五本松堰堤の工事のために引っ越してきた人が定住したのが始まりだという。

あの大災害の記憶-反対し逃げた人と流され亡くなった人 (抜粋)

明治の初め、布引貯水池のダム工事でやって来た人達が、工事が終わった後、ダムの上流に住みついたのが、市ケ原の集落の始まりらしい。主に高知人で、茶店のオバさん達は、「〇×△じゃきに」、「%$*しちゅうきに」と喋っていた。

その"高知族"とは別に、昭和30年頃、"別荘族"ができたのかも知れない。

https://blog.goo.ne.jp/palehorse5266/e/f6081884ee775e47d2577c07b412745c

1967年7月豪雨災害以前は、ここに20世帯50人ほどが住んでいたそうだ。災害を生き残った人たちの多くは地区外に移住し、現在住んでいるのは数人というレベルだそうだ。

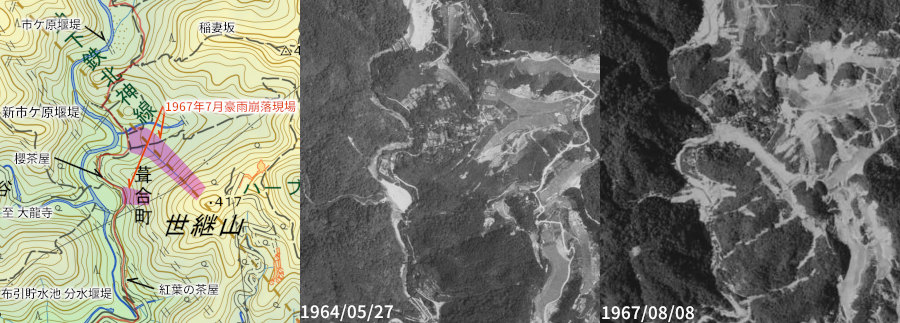

1967年7月豪雨での崩落箇所を、国土地理院の航空写真から概要を把握する。崩落場所は土がむき出しになり写真には白く映る

昭和42年7月豪雨から50年 被災地を歩く(上)襲われた まちの弱点 (神戸新聞より抜粋)

新神戸駅から歩いて約40分。神戸市中央区葺合町の市ケ原の集落跡に着いた。50年前の昭和42(1967)年7月、集中豪雨で南東の世継山が崩壊し、かつてここにあった集落は山津波にのまれ、21人が犠牲になった。助かった住民も離散。集落はなくなった。現在は廃屋が点在し、生い茂った木で世継山はほとんど見えない。

午後9時ごろ、数人の男性が土のうを積んでいると、世継山の鉄塔に雷が落ちた。その振動が伝わった後、斜面が崩壊。土石流は男性らの横をかすめ、多くの住民が避難していた茶屋や駐在所を襲った。駐在所の警察官の妻子が流された。茶屋では、たまたま2階に座布団を取りに行った高齢女性だけが助かった-。

昭和30年代、世継山にゴルフ場が開発された(その斜面が大規模崩落を起こした)。ゴルフ場側は神戸市に土地を売却し、住民らに賠償。住民の中には世継山を自然に戻すよう求める声もあったが、神戸市は「手を入れ続けなければ再び崩れる恐れがある」として活用を検討し、1991年に「神戸布引ハーブ園」ができた。

https://www.kobe-np.co.jp/rentoku/rokkougouu/201804/0011154015.shtml

昭和42年 六甲山系 豪雨災害 (国土交通省)

昭和42年7月、本州の南岸に停滞していた梅雨前線に、台風7号より変わった熱帯低気圧から暖湿気流が流れ込み、北からは冷たく乾いた空気が流れ込んで前線の活動が非常に活発となりました。 7月8日には、北部九州から京阪神地域に至る沿岸沿いを中心に雷を伴う集中豪雨が発生。9月には熱帯低気圧から変わった温帯低気圧が通過したことで、さらに強い雨となり、神戸では、最大60分間雨量75.8㎜、最大24時間雨量319.9㎜を観測しました。

特に生田川上流の中央区市ケ原(当時:葺合区市ケ原)では、約5,200m3の土砂が崩壊し、ふもとの市ケ原集落を襲い、多くの人家が土砂に飲み込まれ、21名の人命が失われています。この災害における兵庫県内における死者・行方不明者は98名、被害家屋は約59,000戸の大災害となりました。

https://www.kkr.mlit.go.jp/rokko/S13-2/special/

市ケ原の公衆トイレ。トゥエンティクロスの崩落迂回路の貼り紙が消滅している

旧 市ケ原集落の中心付近。稲妻坂からの迂回路(バリエーションルートで行き止まり表示)との分岐点。すぐ先に布引登山会憩いの家

このあたりが、1967年7月豪雨災害で大量の土石流が流れ込んだ地点。集落の南半分が消滅したのが航空写真の災害前後比較でよく分かる。

当時、この集落に住んでいた人が書いたBlogが残されている。Goo Blogが閉鎖されるそうなので、この文章が読めるのも2025年の夏頃までだろう。Blog自体も2022年になり唐突に終了しているので、Blog主ももうこの世におられないのかもしれないと思いつつ、市ケ原の歴史について書かれた記事を読んだ。

あの大災害の日の記憶 (抜粋) [元文書(テキスト) ]

46年前の7月9日、朝、まだ布引谷に雨は降っていなかった。その年、ワタクシは中学3年生。布引谷・市ケ原には他に中3が4人いた。

我が山の家から200m程上流の茶店に女子が1人、更に300m程上流の、大きな茶店がある村の中心地とも言える所に男子が1人。

その中心地から布引谷の支流を200m程遡った所に男子がもう2人。そこには5年程前に出来たゴルフ場の従業員家族が住んでいた。オトナ達はそのエリアを"飯場"と呼んでいた。当時、市ケ原には昔からの常住が20軒弱、50人以上いたと思う。常時営業の茶店も4軒あった。元町の百貨店の別荘"山の家"もあった。

"別荘扱い"は他にもあったが、どの位の規模だったのかは判らない。また"飯場"には独身者もいたと思うが、細かいコトは昔からの住人も知らなかったと思う。この辺りは尾根と言うか、山腹の出っ張った地形にあった。

従って、台風の時は強風をまともに受け、特に姫路辺りを通過する台風は、雨戸から窓まで飛ばして行った。

しかし、流れるモノ、崩れるモノは尾根には来ない。谷に集まるハズだ。土砂崩れは左右の谷側へ崩れていく。

また、布引谷の谷底は家から数10m下にある。浸水の心配もない。

昭和13年の阪神大水害の時もこの辺りに被害はなかった、と隣の先代サンも言っていた。

豪雨によりここで死ぬ事はない。9時頃だった。電気が消えると何も出来ない。

親子3人は、二階へ上がり、「川」の字になって寝ることにした。相変わらず、雨は激しくトタン屋根を叩いていた。布引谷はグォオ~っと唸っていた。

そしてあのカミナリが、世継山頂上北側の高圧線鉄塔に落雷し、その衝撃で梅雨の終わりの脆弱になった斜面が崩れ、約150m下の櫻茶屋とそこに避難していた21人の命を奪った事を、翌朝眼が覚めるまでワタクシは知らなかった。

https://blog.goo.ne.jp/palehorse5266/e/9581d3f698d5ff12ec3b5b472efbd0c3

現地に掲示されていた生田川流域図 (主要堰堤の名称や登山道が描かれている)

市ケ原 〜 高雄山堰堤・あじさい広場

市ケ原から先のトゥエンティクロスを前回歩いたのは2018年5月なので、7年ぶりとなる。

新市ケ原堰堤から市ケ原堰堤へ、生田川沿いの天狗峡ではなく尾根の上を迂回する道を登る

新市ケ原堰堤(竣工1989年)が設けられるより前は、天狗峡にも登山道が通っていたらしいので、今のように尾根を上り降りする必要はなかったはずだ。

旧市ケ原集落の北端に沿った山道を登り、稲妻坂・天狗道の尾根筋の先端部分まで登ってきた。稲妻坂方面の分岐点があり、トゥエンティクロス方向はここから市ケ原堰堤の堆砂敷に向かって降りていく。

市ケ原堰堤の堆砂敷まで降りると、こんどは地獄谷方向に向かう道が分岐している。トゥエンティクロス方向は、地獄谷から流れてきた渓流を渡り、さらに先へ続いている。

地獄谷の渓流を渡るとすぐ、黒岩尾根方向に向かう道が分岐する。

トゥエンティクロスの崩落に伴う迂回路を案内する看板があるが、内容が少し古く、2025年に開通した(と聞いている)三笠岩からの最短迂回路はまだ書き込まれていない。

黒岩尾根の分岐点に掲示されている「トゥエンティクロス崩落の注意看板」

1969年に高雄山堰堤を建設したとき、一時的に生田川の水を迂回させて流した排水トンネルの出口だ。呑口がちゃんと閉塞されていないのか、それとも地下水なのか、一定の水が流れ出している。

堰堤を右手に見ながら生田川を渡ると、崩落現場の通行止め・迂回路説明看板がある。

迂回路が点線、崩落現場野道を実線で描いているが、登山地図として線種が逆じゃないかな...。

高雄山堰堤 右岸側(2018年7月の崩落現場)

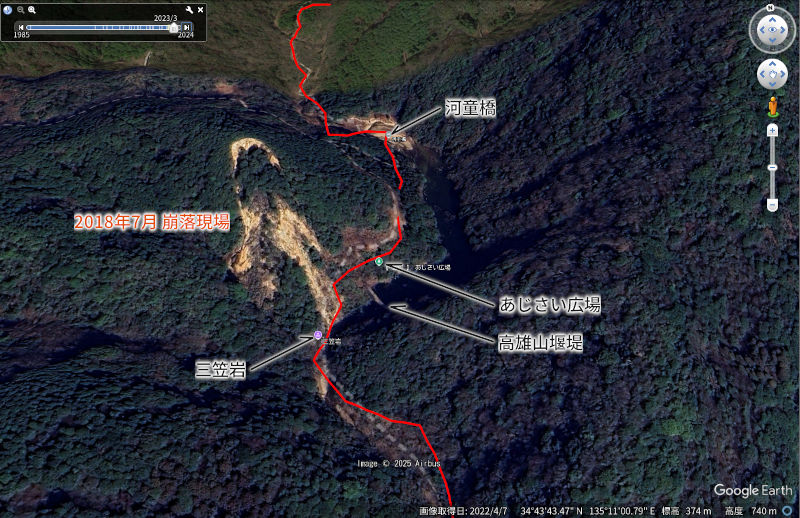

2018年7月 崩落現場をGoogle Earthで確認する

崩落から7年ほど経って、そろそろ地面が安定しているはずだし、この数日間は降雨がなく緩んでいることもないだろう。では、早速 「自己責任」で崩落現場を通行してみる。

三笠岩の横を通り過ぎ、崩落現場の斜面に差し掛かる。事故後7年で、ここまで雑木が育っているため、小さな単独落石なら阻止してくれそうに見える

Google Earthの写真では、崩落面は標高差100mくらいあるので、この岩塊流もそのあたりから続いているのだろう。

じっくり観察するのは危険なので、さっさと通過することとする。崩落斜面をトラバースする登山道の距離は、Google Earthで測ると30m〜40mほどで、傾斜はかなり緩い。

30m〜40mほどの岩塊流をほぼ横切った地点。すぐ先に急傾斜面を登るためのロープが見える

崩落斜面を左手に見ながら急傾斜を登る。新しいロープが2本張られている

崩落現場を通過し階段を登り切ると、林道にある堰堤の看板が見えてきました

階段を登り切ると、あじさい広場の端に出る。そこには高雄山堰堤の看板と、(通行止め表記のある)道標がある。

あじさい広場から、崩落現場方向を振り返ってみる (標高約320m)

あじさい広場(標高約320m)。 左前方のヒョロヒョロと生えた藪が2018年7月の崩落現場

高雄山堰堤・あじさい広場 〜 森林公園 東門

あじさい広場から生田川上流へ。トゥエンティクロスは右側の坂を下る

高雄山堰堤の貯留池を右手側の杉林を通してチラチラ見ながら坂を下っていく

河童橋付近から見た高雄山堰堤の貯留池。水面に映る杉林が幻想的

河童橋を渡る足音が後ろから聞こえたので振り返ると、登山者が1名歩いてきていた。案外、自己責任で崩落箇所を通ってくる人もいるものだ。

この橋より先、森林植物園の東口までにある渡渉箇所はすべて飛び石渡りになっている。

2週間ほど前に満開だった赤紫のミツバツツジ類は、ほぼ全て花を落としていて、いまはモチツツジなどが満開。

市ケ原の櫻茶屋前から1時間、2.6km歩いて森林植物園 東門の分岐点に到着。

森林植物園(東門) 〜 森林植物園(さくら園)

長谷池のすぐ横(標高約410m)に料金所があるが、係員が居ない

現金入場の場合は料金ポストに入れるだけだが、年間パス(トリコロールカード)の場合は提示のしようもない。

勝手に通るか...

長谷池の北端(標高約420m)。九曲橋の周囲のカキツバタの新芽と、右奥の新葉が出てきたラクウショウ

2週間前には、ラクウショウに新葉は全く芽吹いていなかったし、カキツバタの新芽もほとんど存在しなかった。たった2週間でこんなにも変化するものだ。

芝生広場でドウダンツツジを撮影していたら、軽ワゴン車でやって来た職員から「この先でコナラの倒木がある」と注意喚起された。芝生広場から正門に向かう途中にあるコナラ広場で、コナラの巨木が通路を塞ぐ形でぶっ倒れている。職員氏によれば、開園前に 倒れたらしい。

コナラの根がほとんど地上に見えていないので、倒れる前にすでに地面の中で破断していたのだろう。いわゆる「ナラ枯れ」か。「特別展「移り変わり森~樹木の病気 ナラ枯れ~」開催中」に掲載されているこのあたりの巨木が、今回倒れた木なのだろうか。

倒木を観察していると、ユニック付きのトラックなどに乗った職員がたくさん集まってきたので、早々に退散。職員たちはさっそく倒木の撤去作業をしていた。さすが「有料公園」は対応が素早い。普通の登山道では、台風などで倒木が発生してもしばらくはそのまま放置だったり、登山者が乗り越えられるようなものはそもそも除去処理すらしないことがほとんどだ。

2週間前はポツポツとしか咲いていなかったしゃくなげ園のシャクナゲが、今日は全体で満開。

シャクナゲの見分け方は、Webを検索しまくったら次のようなものだという。

| おしべ | 花冠 | 葉の裏 | |

|---|---|---|---|

| ホンシャクナゲ | 14本 | 5裂 or 7裂 | 灰色の軟毛 |

| ツクシシャクナゲ | 14本 | 7裂 | 赤褐色のスポンジ状綿毛 |

| アズマシャクナゲ | 10本 | 5裂 | 灰色のスポンジ状の軟毛 |

| ホソバシャクナゲ | 10本 | 5裂 | 赤褐色のスポンジ状綿毛 |

" セイヨウシャクナゲは世界各地のシャクナゲを交配してつくられた園芸品種の総称。 ロードデンドロンともいい、1000種以上の品種がある "

2週間前、早咲きのシャクナゲがいくつか咲いていた階段道を登り丘を越えると、日当たりの良い斜面にツツジが植えられている。

今咲いているのはユキグニミツバツツジだけ。ほかは全て散ってしまっている。

丘を降りると正門付近に出る。先ほど写真を掲載したセイヨウシャクナゲ、ヒメウツギとヤマブキが咲いている。

さくら園の丘の頂上にある東屋(標高約460m 森林植物園の最高標高地点)。ここで昼食にする

森林植物園(さくら園)〜 森林植物園(西門)

15分ほど休憩した後、森林植物園 西口へ向かって歩く。

さくら園の丘を下る。2週間前は咲いていた桜も、今は全て散ってしまっている

サギ「ゴケ」だが、コケ科ではなくシソ科の植物

バラ科リンゴ属の植物。秋には、南天くらいの大きさの赤いリンゴの実ができる。

中国南部で大規模に植林され、日本で言うところの「スギ」のような位置づけの木だそうだ。

コウヨウザン林には、中国原産のリキュウバイの花も咲いていた。この付近を「中国」の植生で揃えているのだろう。

コウヨウザン林の南側は、メタセコイア林になっている。メタセコイアも中国原産だそうだ。

森林公園(西門)〜 修法ヶ原池

西門を出て、再度山ドライブウェイ(市道神戸箕谷線)を南に向かって歩く。きょうは連休の谷間の平日なので、走っている車を見かけない。

歩道のない道の路肩ギリギリを歩く。道は洞川湖に流れ込む渓流のところまで緩やかに下って行き、そこから先は修法ヶ原池の近くまで緩やかな登りになる。

再度山ドライブウェイの洞川湖へ流れ込む渓流との交差箇所(修法ヶ原橋)。学習の森前バス停がある

バス停の時刻表によれば、バスは土曜・日祝日の日中に1時間に1本走っている。毎時 同一分ではなく、バラバラの分に停車するので、利用者目線を無視したダイヤ編成。神戸市役所としては、形だけバスを運行してやっているという上から目線なのかもしれない。

森林公園西門からドライブウェイの路肩を1.6km歩いて、再度公園のバス停のところまでやって来た。

再度山ドライブウェイの再度公園バス停付近。ここで再度公園の園路に入り修法ヶ原池を目指す

修法ヶ原池 〜 猩々池

再度山の西側にある再度越の峠を通過し、そこから元町に向けて一気に下る。

猩々池は今日も干上がっていた。例年、これくらいの時期には水が溜まっていたと記憶しているので、今年は水張りが遅れているのだろう。

猩々池 〜 稲荷茶屋(登山口)

元町から登ってくる登山者と、次々とすれ違う。お昼少し前に登ってくると、帰りの時刻は一体いつ頃になるのだろう。

大龍寺 仁王門から約30分、2.2km歩いて登山口まで降りてきた。

稲荷茶屋(登山口)〜 元町駅

標高100m〜140mの大師道沿いにチラホラと住宅が建っている

「たまに登山」なら最寄り駅から標高差100mくらいあっても苦にならないが、このあたりに住んでいる人たちは毎日の通勤・買い物で坂を登り降りするのだから、大変そうだ。

大師道は狭いので、軽自動車でも脱輪の危険性があり、単純に車に乗ればよいということでもなさそうだ。

■ 阪神本線 元町駅 12:06発 → 尼崎駅 → 野田駅 12:45着 (運賃320円)