今回は自宅から登山口まで自転車で行くことを目的に、登山場所を決定した。

自宅のある大阪市福島区から登山口の大東市野崎観音まで、Googleマップのサイクリングルート検索で16.9km。実際のGPSログでの往路最短コースも16.9kmとなった。

さらに、野崎観音から飯盛山までのピストン登山。登山口の標高は約10m、飯盛山の山頂は標高314m、往路最短コースで片道2.1kmを歩き59分かかった。

サイクリングと登山をすべて含んだGPSログ (GPXファイルをダウンロードする )

登山のGPSログ (GPXファイルをダウンロードする )

サイクリング部分のみ GPXファイルをダウンロードする

| 種別 | 区間 | 時刻 | 所要時間 |

|---|---|---|---|

| 自転車 | 堂島大橋 〜 野崎観音駐輪場 (16.9km) |

06:55 〜 07:56 | 1時間1分 (平均17km/h) |

| 登山 | 野崎観音 駐輪場 〜 辻ノ新池 | 07:58 〜 08:33 | 35分 |

| 辻ノ新池 〜 飯盛山 | 08:33 〜 08:57 | 24分 | |

| 飯盛山 〜 野外活動センター | 09:06 〜 09:24 | 18分 | |

| 野外活動センター 〜 くろまの池 | 09:24 〜 09:51 | 27分 | |

| くろまの池 〜 野崎観音 駐輪場 | 09:51 〜 10:14 | 23分 | |

| 自転車 | 野崎観音駐輪場 〜 鶴見緑地 (8.75km) |

10:16 〜 10:47 | 31分 (平均17km/h) |

| 休憩 | 12分 | ||

| 鶴見緑地 〜 快活CLUB城東古市 | 10:59 〜 11:05 | 6分 | |

| 休憩 | 33分 | ||

| 快活CLUB城東古市 〜 堂島大橋 (8.81km) |

11:38 〜 12:14 | 36分 (平均15km/h) |

|

堂島大橋 〜 野崎観音駐輪場 : サイクリング 16.9km

自宅を6時50分すぎに出発。堂島川沿いに走り、中之島公園、南天満公園、桜之宮公園を通り、京橋からは旧奈良街道、その先は旧鯰江川(なまずえがわ)運河跡を走る。

大阪市内中心部を東西に横切る、最も信号が少なく、自動車の通行が最も少ないルートだ。

堂島大橋から7.76km、26分で横堤駅のところまでやってくる。ここから先は「自動車交通量の多い普通の幹線道路」を走ることになる。

中央環状線をくぐり抜けて、大東市に入る(堂島大橋から10.9km、36分)

大東市に入ったら、すぐに府道8号の北に平行している新田地内水路沿いの道を走る。

再び府道8号に合流し、せまくガタガタの歩道は走るに耐えないので、交通量の多い車道の端を1.5kmほど走る。

寝屋川沿いを更に北上すれば、4月26日に訪れた深北緑地に達するが、そこまでは行かないで大東中央公園でトイレ休憩。

ここから先は、いかにも人工的に一直線に開削された谷田川沿いを東へ進む。

大東中央公園の横を流れる谷田川に沿って東へ (この写真は西向きに撮影)

1kmほど真っすぐ進み、JR学研都市線の踏切を渡って野崎駅前の住宅街に分け入る。ここまでJR東西線の電車に乗れば25分で来れるところ、自転車で1時間かかって走ってきたわけだ。

府道20号の野崎駅前通り(野崎停車場線)の交差点に到着。野崎駅0.4km、野崎観音0.1kmの標識がある

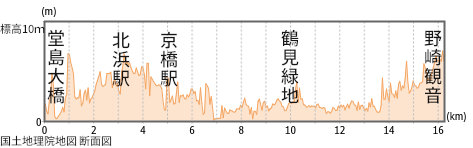

福島区の堂島大橋から大阪平野を16kmほど「ほぼ横断」して、生駒山の麓までやって来た。しかし、この登山口の標高は10m未満だ。

地理院地図で作成したサイクリングルートに沿った断面標高は次のようなもので、上町田市の北端を通過する北浜あたりの標高約5mを尾根として、鶴見緑地あたりの標高が低くなっているのが分かる。

このあたりは、中世以前は「大阪湾の最奥部」の沼地になっていたので、いまでも海抜ゼロメートル地帯だ。

サイクリングルートに沿った大阪平野の断面標高(堂島大橋から野崎観音)

野崎観音 駐輪場 〜 辻ノ新池

慈眼寺(野崎観音)

自転車置き場前の野崎観音の寺標。標高約10mのここが登山口となる

東大阪日下の石切駅北西にある大龍寺から1950年に移築したもので、建物自体は元禄8年のものだそうだ。本尊は十一面観世音菩薩。縁側には賓頭盧(びんずる)像が置かれている。

飯盛山の登山道は本堂の左側(西側)にあり、本堂裏手には宝永5年(1708年)に鋳された梵鐘が吊るされている鐘楼がある。

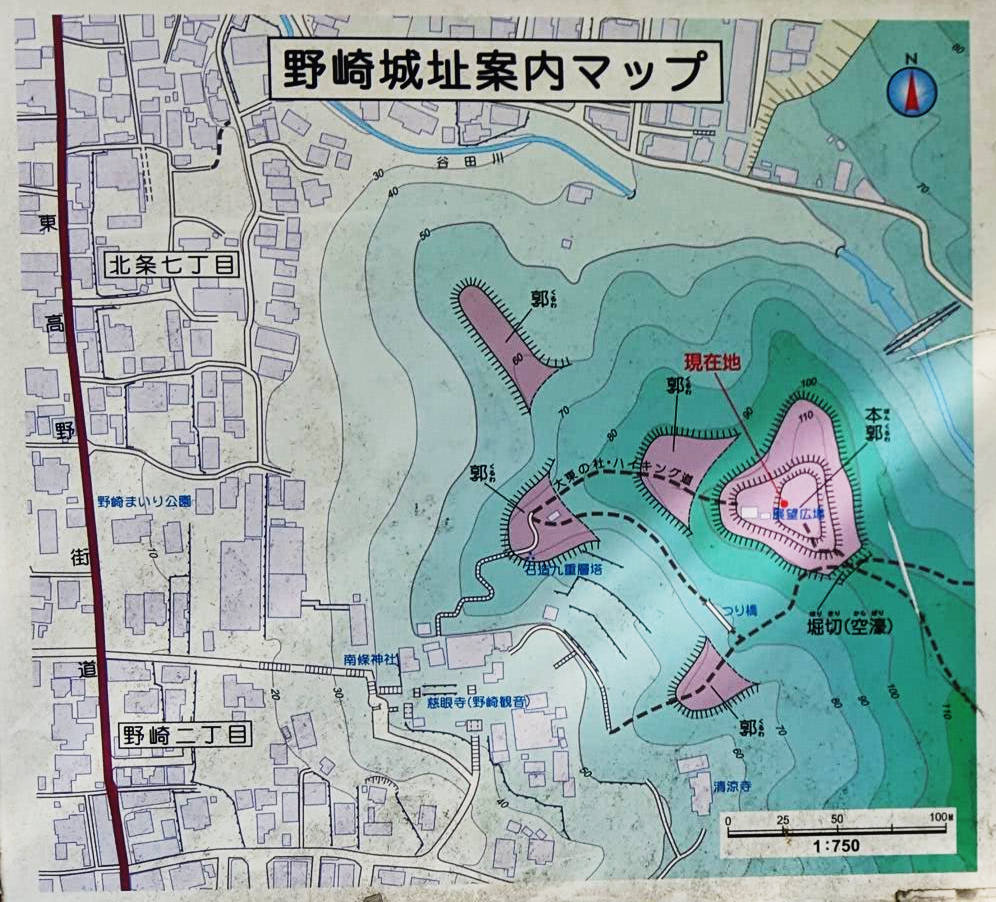

鐘楼の横が登山道の開始地点で、大きな登山道マップが掲示されている。

野崎城址

登山道に入り急な階段を登っていく。このあたりはまだ寺院の境内のようで、慈母観音像や石造九重層塔が置かれている。

慈母観音像は1950年代に通商産業大臣や経済企画庁長官を歴任し、第二次大戦前に東洋製罐を創業した創業者、満洲重工業開発副総裁であった高碕達之助(1885-1964)が寄進したものだそうだ。

更に登山道を進んでいくと、狭い平らな場所に出る。野崎城の曲輪だった場所で、石の仏塔(八重層塔)が建っている。1294年に造られたときには九重の塔だったが、その後に最上段の石と相輪が失われて八重の塔になったそうだ。

つづら折りの階段・登山道の先に1つ目の休憩所東屋が見えてきた (標高約70m)

尾根筋を登り1つ目のピークに野崎城址がある。室町時代に造られた城だそうだが、詳細はわかっていないとWikipediaには記述されている。

尾根上の1つ目のピークにある野崎城の本曲輪跡(標高約110m)

野崎城址 〜 辻ノ新池

本曲輪をすぎると、登山道は谷田川の渓流に向かって高度を一旦下げていく。

時折、下山してくる人とすれ違うが、飯盛山の山頂までで合計5人くらい見かけたくらいだ。

本曲輪跡のピークから標高差30mほど下って谷田川の渓流に出る。

緩やかに登っていく道を200mほど行くと、「七曲り」と書かれた標識がある。ここから先は勾配31.3%の階段道が続く。大東市の道路台帳Webを見ると、たしかに7回曲がっている。

七曲りを登り切ると辻ノ新池がある。平成17年に改修工事をしたときの銘板があり、実施主体が「水利組合」となっているため、これは「農業用ため池」なのだ。

辻ノ新池 〜 飯盛山

ため池をすぎると急登の階段道となる。

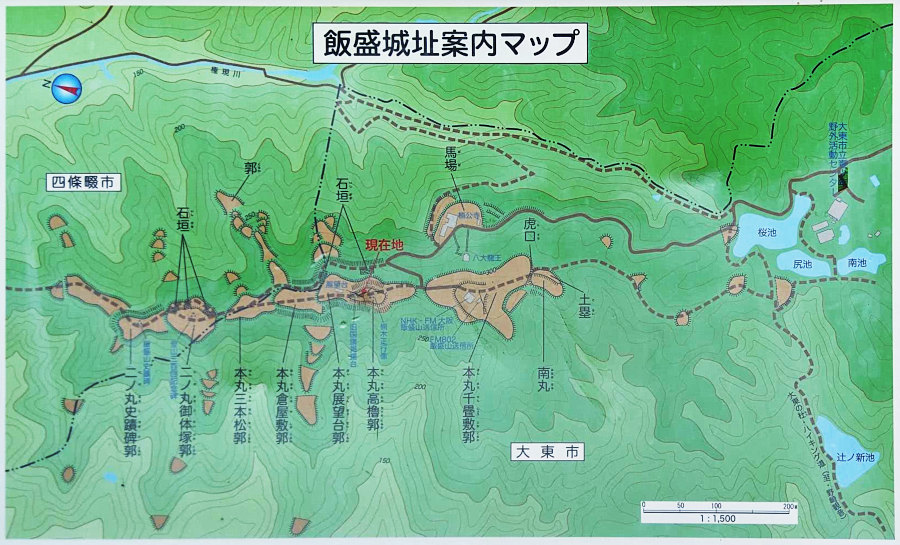

飯盛山城址(飯盛城址)

山頂の200mほど手前から、城址の遺構が見られる。まずは、石垣が残っている虎口を通過。

現地看板の説明は " 飯盛城の出入口で虎口(こぐち)といいます。飯盛城は中世の山城としては珍しく、石垣が多用された本格的な山城です "。

現地看板には " 飯盛城では最大の面積をもつ郭(くるわ)で、調理用具などが出土していることから居住空間と考えられる "。

飯盛山は双耳峰で、北側のピークに楠正行像や休憩所の東屋がある。南側のピークにはFM送信所がある。

建物周囲のフェンスに諸元を示した看板が貼り出されていた。概要は次のようなもので、大阪の地元FMの3局全ての送信アンテナがこの場所にあることが分かる。

FM802 飯盛山送信所

空中線の高さ 標高337.5m 地上高 24.5m 空中線形式 双ループアンテナ1段3面 周波数 80.2MHz 空中線出力 10kW

FM大阪 飯盛山送信所

空中線の高さ 標高343.5m 地上高 30.5m 空中線形式 双ループアンテナ1段3面 周波数 85.1MHz 空中線出力 10kW

NHK-FM 飯盛山送信所

空中線の高さ 標高343.5m 地上高 30.5m 空中線形式 双ループアンテナ1段3面 周波数 88.1MHz 空中線出力 10kW

FMアンテナのある南側のピークから、鞍部に向かってコンクリート舗装された道を降りる。

標高差15mほど降り、北側のピークに向かって登り返す。現地看板には堀切は人工的に設けられたもののような書き方なので、人為的に作られた双耳峰なのだろうか。

" 敵の侵入を防ぐために設けられた尾根を分断する堀を「堀切」という。城の北エリアの「防御空間」と、千畳敷を中心とした南エリアの「居住空間」を区切っている "。

堀切から登り返すと、細い尾根筋に出る。細い馬の背のような尾根道は「土橋」というらしい。

" 敵の侵入を防ぐために設けられた尾根を分断する堀を「堀切」、その中央部分を橋状に残したものを「土橋」という。土橋は一人ずつしか通行できず、敵兵の勢いを削ぐことができる "。

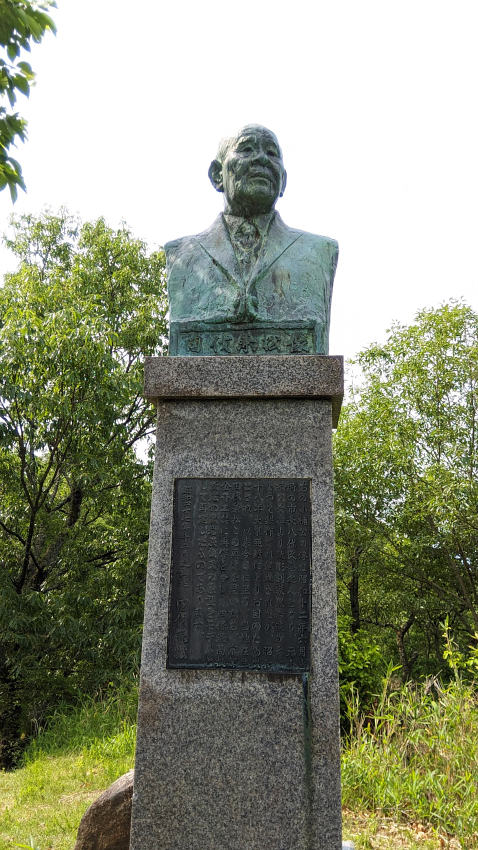

「土橋」部分を過ぎると、北側のピークにある本丸高櫓郭。楠正行像と、1972年に楠木正行(くすのき まさつら)像を再建した田代兼松像が立っている。

第二次大戦中に作られた国旗掲揚台は、基礎部分が小さな哨舎となっている。遠くからやってくる敵機を「音」や「機影」から特定して通報する防空監視哨として使われていたそうだ。

歴史的遺構のはずだが、無残に朽ち果てるまま放置されているように見える。破壊されないよう、フェンスで囲うことすらされていない。

鉄塔の基礎部分に花崗岩の薄板銘板には「国威宣揚」「四條畷警察署管下警防団 昭和14年7月7日」と書かれている。

今の日本、政治や経済界に絶対的に不足しているのが「国威宣揚」。アメリカで言えばMake America Great Againのようなキャッチフレーズとその精神だと感じる。

飯盛山の山頂から、北側に1段・5mくらい降りたところにも少し広くなった場所がある。本丸展望台郭と呼ばれていて、休憩所があり、大阪市方向の樹木が刈払われて眺めが良くなっている。

休憩所では高齢者が大きな声で談笑していたので、ここで昼食を食べるのは諦める。

本丸展望台郭からの眺め。市街地の真ん中に深北緑地。左奥のビル群が大阪市中心部。背後に薄っすらと六甲山地が見える

飯盛山 〜 楠公寺 〜 野外活動センター

コンクリート舗装道はFM送信所を終点として、阪奈道路(府道8号)まで続いている道で、楠公寺や桜池、野外活動センターまで最短距離で歩けるルートだ。

舗装道路沿いには、黄色い花のニガナがたくさん咲いていた。

緩やかに坂道を下っていくと、桜池の畔に出る。

野外活動センターを取り囲むように桜池・尻池・南池の3つのため池があり、中腹にある辻ノ新池とあわせて谷田川の上流に4つのため池がある。何十年も前は大東市の市街地にも水田があったのかもしれないが、いまや(Googleマップの航空写真で探しても)水田などほとんど存在しない。

野外活動センターは一般客向けのキャンプ場営業もしているようで、公式Webページを見るとテント泊料金が400円、ロッジ泊が600円と格安の価格設定。ただし、2週間前までに予約ということで、生駒山地縦走の途中でのビバーク泊という使い方は想定されてなさそうだ。

野外活動センターの入口手前に公衆トイレがある。

桜池の一部は人工的な湿地になっている。登山道は湿地を横切る木道を通る

野外活動センター 〜 くろまの池

下山は南尾根コースを下ることとする。野外活動センターの横、新池の畔が登山道の入口になっている。

しかし、その先で行き止まりに迷い込んでしまった分岐点が2箇所あり、若干引き返すことになってしまった。

この分岐点で「野崎」と書いてある方向に行くと登山道が消失する。おそらく「竹ヤブ」と書かれている方向の下り坂が正しいと思われるが、この私設標識は信じられないのでもと来た道を戻ることとした。

この地点から150mほど戻って、標高点295mのピークの東側を巻く道に入る。

くろまの池の南側の分岐点に掲示されている案内。ラミネートされた紙だが、おそらくこれが公式の標識と思われる

地図上では、このあたりに「くろまの池」があるはずの場所(標高約230m)

くろまの池 〜 野崎観音 駐輪場

野崎城址の直下の分岐点(標高約100m)。右側の階段を登ると野崎城址に出る

ここでは左方向「吊り橋」へ進む。

野崎観音駐輪場 〜 鶴見緑地 : サイクリング 8.75km

野崎観音の寺標前で、ルイガノ LGS-TR 1(2007年モデル)

駅前通りを野崎駅前のロータリーまで行き、そこから谷田川沿いに走る。

往路と同じ道をたどって走る。中央環状線を横切り大阪市内に入る。JAの支店があり、駐車場にコイン精米機が置かれている。

つい先日、辞任した江藤農水大臣がテレビのインタビューで " 小売業者から「玄米で渡されても精米できないというお話がある」と言及し、全国的に普及するコイン精米機を使って消費者が精米してほしい " と発言していた。

都会にコイン精米機を見かけることは珍しい。精米費用は、だいたい100円/10kgくらいだそうだ。

快活CLUB 城東古市店 オープンシート(230円/30分)

快活CLUB 城東古市店 ソフトクリーム・フリーザー(守山産業製)とジョージア コーヒー・マシン(コカ・コーラ製)

快活CLUB城東古市 〜 堂島大橋 : サイクリング 8.81km

野崎観音から谷田川、寝屋川沿いを走り、天満橋駅の横で大川に合流する。