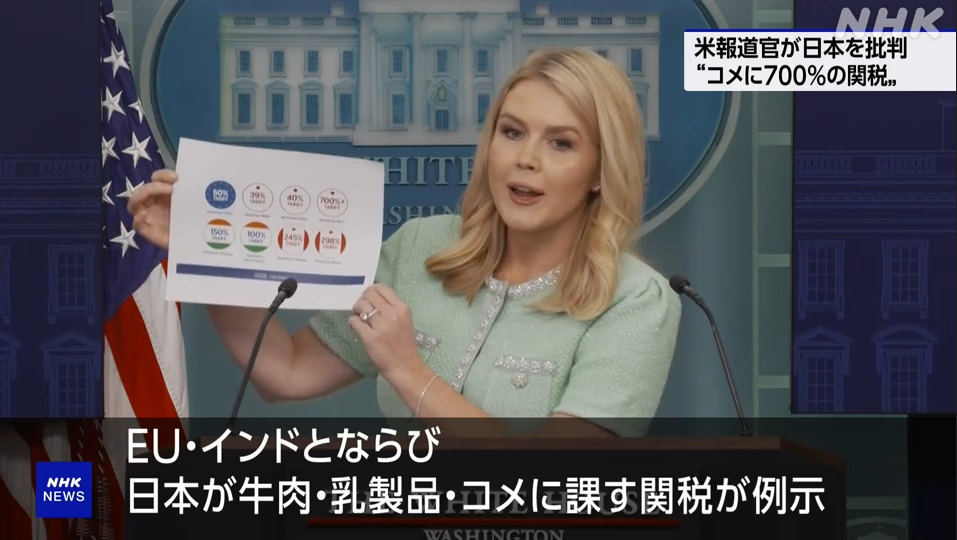

日本のマスコミが政府や農業利権者に忖度して、これまで全く触れることすらしなかった、コメの輸入関税。

アメリカが救いの手を差し伸べてくれるようだ。

日本政府のコメ輸入に対する考え方は

農林水産省のWebページ『米をめぐる参考資料』にわかりやすく記載されていて、「日本人が通常食べるコメを一切輸入させない」姿勢が、さも当たり前のことであるかのように淡々と記述されている所に、恐ろしさを感じる。

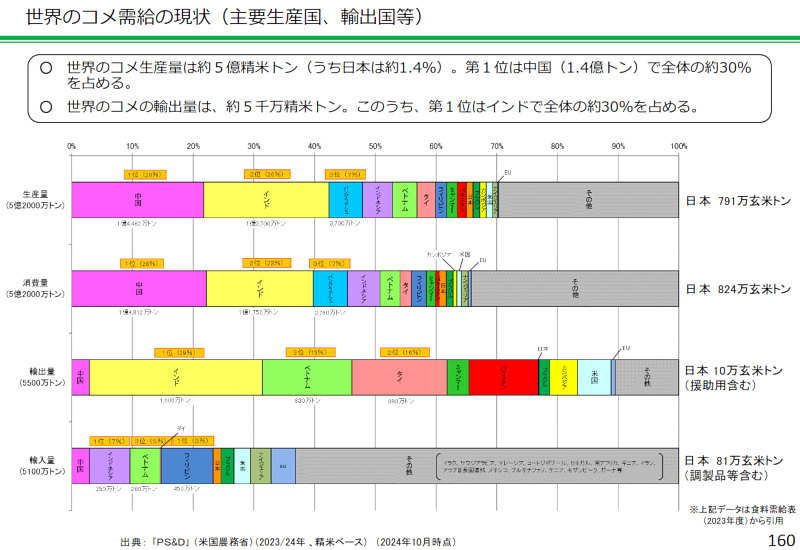

世界のコメ市場(生産・消費・輸出入量)と、日本の値を比較 (農林水産省 2024/11 資料 (カ)国際交渉(コメ・コメ加工品)より)

「(ア)我が国における米の状況(1)」等に書かれているように

供給

・日本国内のコメの生産量は 791万トン/年

・TPP(SBS)により豪州から輸入されるコメ 6万トン/年

需要

・日本国内のコメの消費量は 804万トン/年

ほぼバランスしていることになっている。

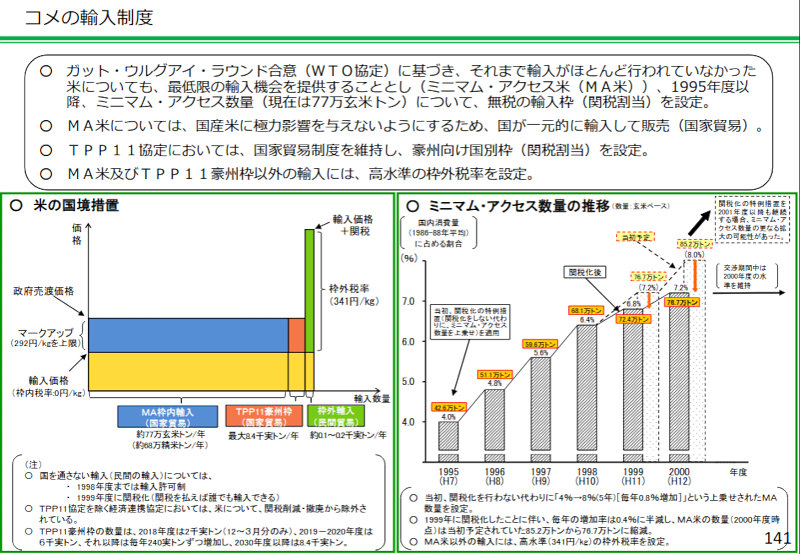

日本は関税を700%掛けて実質的に禁輸措置をとっている(とアメリカの報道官が発言している)が、これは341円/kgの関税額が1993年のGATTウルグアイ・ラウンド協定締結時のコメの国際市場価格(約50円/kg)に対しての率が700%ということである。

ちなみに、現在の国際市場価格(100円〜150円/kg)で計算し直すと、300%ほどになるが、この値であってもトランプが激怒するほどの高間税率であることは言うまでもない。

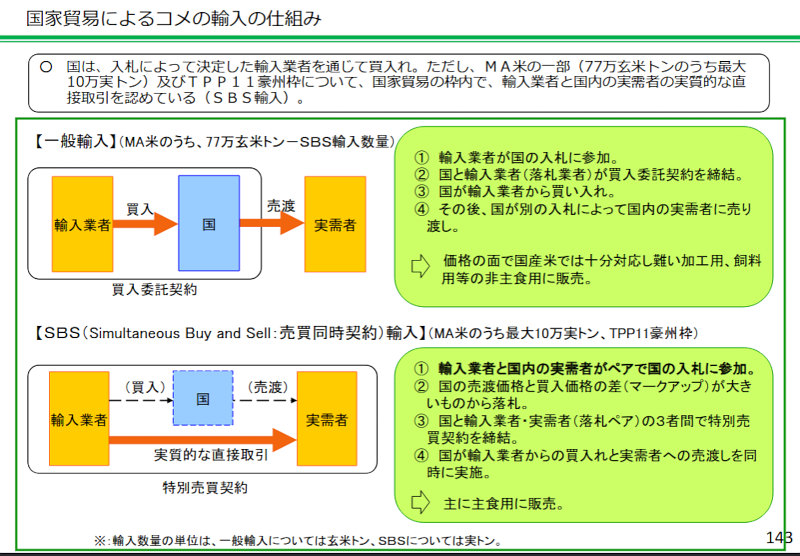

輸入させないための制度設計 (農林水産省 2024/11 資料 (オ)コメの輸出・輸入(2)より)

農業利権者を除く日本人消費者を馬鹿にしているのは、GATTウルグアイ・ラウンドで輸入できることとなった(利権者にとっては輸入させられることになった)ミニマム・アクセス米(MA米)の約77万トンは、「価格の面で国産米では十分対応し難い加工用、飼料用等の非主食用に販売」とされ、主食用の米として販売できないことになっている。

主食用に「美味しいお米」を作っている各国の生産者の努力に対しても、このバカにしたような日本政府の態度は、よろしくないのではないだろうか。

政府が輸入したコメの行き先 (農林水産省 2024/11 資料 (オ)コメの輸出・輸入(2)より)

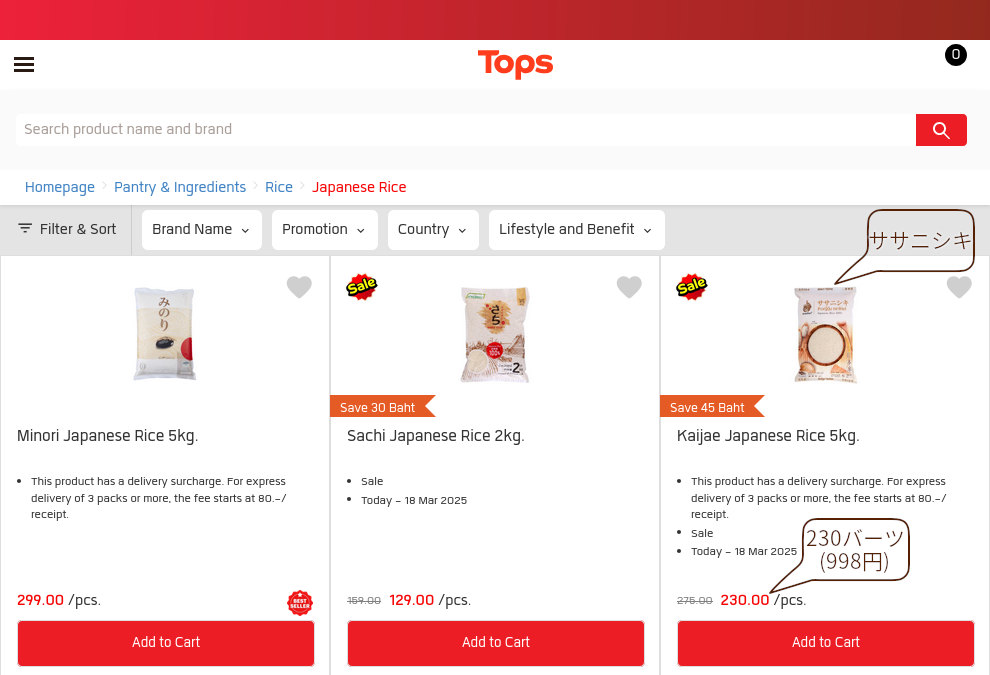

海外のコメ実勢価格

一般消費者向けのネット通販で売られているコメの価格はいかほどなのか。

まずはタイの大手スーパーTopsで売られているジャポニカ米とジャスミン米の例より。

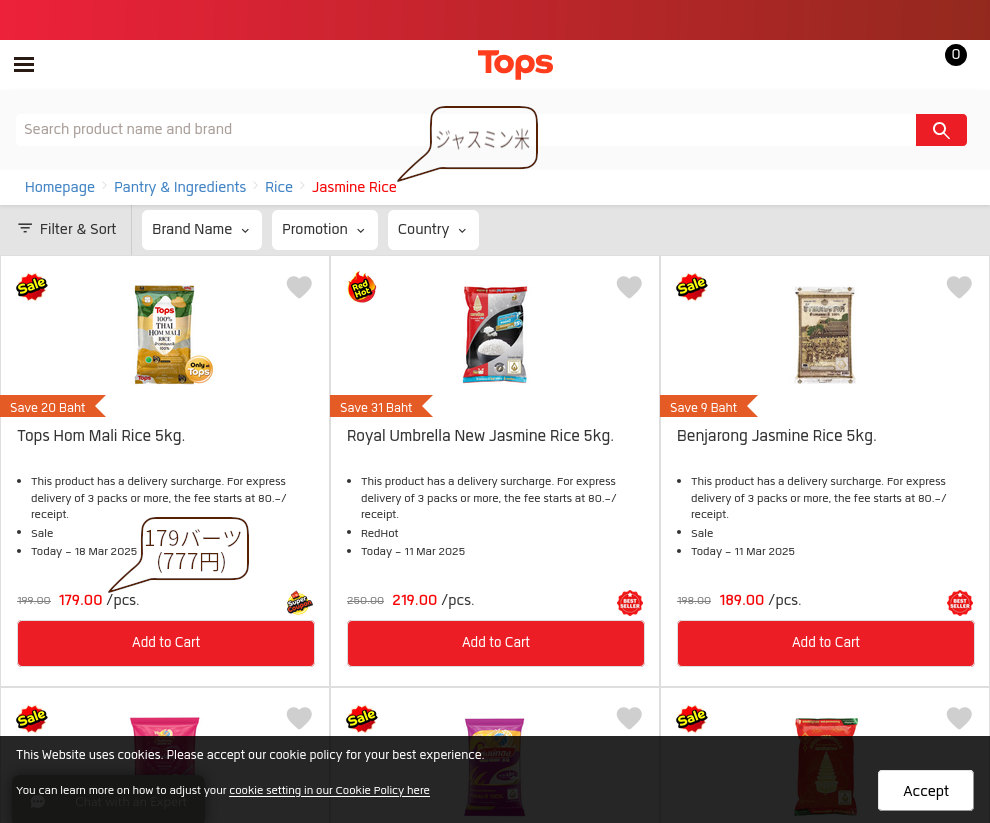

次に、北米(アメリカ・カナダ)の例より。カナダのスーパーマーケットA1 Cash and Carryで検索してみた。

販売単位が20kgとか40ポンドなので、5kgあたりに換算する必要がある。また、1カナダドルを100円で換算すると1,000円/5kg程度になる。

・ 36.29ドル/20kg*5kg = 9.07ドル/5kg

・ 37.79ドル/18.14kg(=40ポンド)*5kg = 10.4ドル/5kg

日本のコメが割高な理由

報道等によれば原因は複数あり

・単位収量が低い(小さい)

・資材類(肥料・農機・農薬等)が高い

というのが最も大きな理由だとされている。

単位収量が低い(小さい)

単位収量(農地面積あたりの収穫量)の国際比較で日本が低位にあることが、高コストの原因の一つだという。

・極端なブランド志向で、収量増を目指していない

・高効率な乾田直播ではなく、日本の従来型(水田移植栽培)が多いこと

などが原因だと言われているが、日経新聞では次のような記事がタイムリーに掲載されている。

コメ高騰は止まるか 需給安定には収量増加を [ 記事全文 ]

=== Microsoft Copilot AIによる要約 ===

コメ価格の高騰が続いています。背景には農林水産省による需給計画の過度な調整や猛暑による収量減少があります。また、2018年に減反政策が廃止され、各産地が自主的に生産する仕組みに移行しましたが、実質的な調整が続いている現状も影響しています。今後、需給バランスを保ちつつ生産調整を緩やかに見直すことが求められます。さらに、人口減少による国内需要の縮小を補うため、コメ輸出の振興や単位収量を高める取り組みが必要です。過剰供給や価格競争力低下を防ぐため、気候変動への対応や余剰水田の有効活用も重要課題となっています。備蓄米放出のタイミングも慎重な検討が必要です。

=== 本文からの抜粋 ===

2025/03/31 日本経済新聞 朝刊 7ページ

面積当たり収量(単位収量)を伸ばしてコストを下げることが必要だ。日本は1969年ごろは世界第3位の単位収量を誇ったが、いまは米国や中国に抜かれて16位まで低迷している。

消費者が単位収量の低い良質米を志向し、農家も収入を最大化するため高価格の良質米を生産してきた結果だ。

今後は、各地の気候に合った単位収量の高い品種の生産を奨励し、収量の増加を図っていくべきだ。

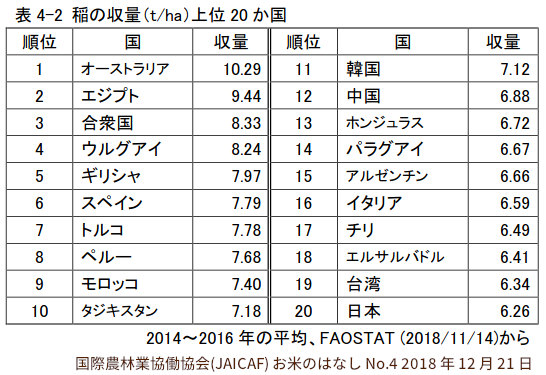

収量は「国際農林業協働協会 お米のはなし No.4 2018 年 12 月 21 日」より、次のような国際比較が掲載されている。

それぞれの値は、FAOSTATのCrops and livestock productsで検算できる。(検算資料をダウンロードする )

資材類(肥料・農機・農薬等)が高い

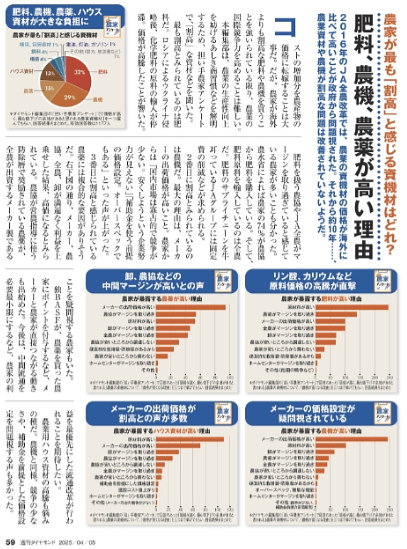

週刊ダイヤモンドによれば、「農家が海外よりも割高な肥料や農機を買うことを強いられている限り、農業の国際競争力を高めることは難しい」とする。

「最も割高とみられているのは肥料で、農協やJA全農がマージンを取りすぎている。農水省によれば農家の74%が農協から肥料を購入している」とも述べられている。また「農機が割高なのは、国内市場が寡占的で競争が少なく、企業努力が見られない。補助金保使うことが前提の価格設定でオーバースペックである」とも書かれている。

肥料・農機・農薬が高い(週刊ダイヤモンド2025/04/05より転載)

最終的な生産コスト

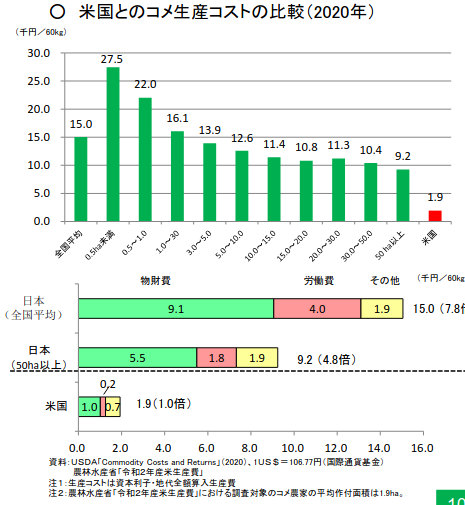

最終的なコメ生産コストについて、アメリカと日本の比較は農水省の「経営規模・生産コスト等の内外比較」に掲載されていて、日本の値は250円/kg (15000円/60kg)、アメリカは31円/kg程度だという。

先程取り上げた週刊ダイヤモンドの記事では、日本のレジェンド農家として110haの農地を運営するある農業法人では、乾田直播法を採用して120円/kgの生産コストを実現しているそうである。さらに、将来的には75円/kg(粗利率68%)を目指し海外マーケットで価格競争力を持つようになる目標を掲げているそうだ。

日本国内でも、関税障壁を用いずに国際競争力を持つようにできるという例もあるようだ。

政府の備蓄米放出では、価格は下がらない

米の流通価格を下げるつもりが無い「自民党政府」が、形だけ実施した備蓄米放出で、案の定価格は下がらなかった。

スーパー ライフの店頭に並んだ備蓄米。税抜き3,480円/5kg

この写真は、朝9:30の開店と同時に入店して撮影したものだが、9袋しか並べられていない。備蓄米は潤沢に存在しないようだ。

そもそも、ライフはボッタクリ価格で販売する高級スーパーで、備蓄米の下の棚にある「特売品の米」が税抜4,880円という値付けするような小売店である。しかし、農水大臣やJAなどの利権団体がマスコミに対して3,000円台とインタビューで答えてしまったため、渋々3,758円/5kg(税抜き3,480円/5kg)の値付けをしたのだろう。

近所の業務食品館では国産ブランド米が税抜き位3,580円/kg、業務スーパーではカルローズが3,480円/5kgで山積みで売られている。備蓄米に対しては、この価格を下回らないような値付けをしたとしか考えられない。

結論

今回の米価格暴騰(令和の米騒動)を見るにつけ、「食料安全保障」など言葉遊びに過ぎないことがわかった。

仮に、大規模な気候変動や、世界的な(あるいは隣国との)戦争により食糧危機が起こった場合に、「主食の米が100%自給できている」ことが重要だとしよう。

しかし、生産者が暴利をむさぼり売り惜しみをしたり、転売ヤーが買い占めたり、政府が「価格転嫁」を連呼して無理やりインフレ演出することで、米の流通がストップしたり価格が暴騰したりするのは明らかだ。

それよりも、国際市場から一定量の米を常に買い付け「輸入枠」を得ておくことや、一歩進んで米国やオーストラリアなどの大規模農場に投資して日本向け専用の米を常時製造したりということのほうが、どれほど「食料安全保障」になるだろうか。

高コスト・生産性の低い「中山間地域」の日本の農地を守ることが、一般消費者(多くの市民)の何の役に立っているのか、もはや全く理解不能である。農業従事者が高齢化し、跡継ぎがいないのであれば、自然消滅・地方からの撤退で構わないと思う。

どれだけ一部の人達だけのために農業利権を守ろうとしても、日本の急速な人口減少・農業従事者の急激な減少、2030年代に起こるとされる「日本経済を壊滅する」東南海トラフ地震によって、もはや「都会から地方に」「他の産業から農業に」補助を施す余裕などなくなるのだ。今切り捨てるか、数年後に切り捨てるかの違いに過ぎないものを、必死になって守ろうとするのは道理に合わない。