9月9日に、六甲山地の森林植物園 学習の森にある業務用の駐車場入口付近で拾ったタマムシの死骸。1ヶ月ほど放置していたが、標本化に着手した。

再度山ドライブウェイのアスファルト舗装上に転がっていたため、カラカラに乾ききった状態だった。うまく標本化できるだろうか...

標本化の方法はWebで調べると色々出てくるが、主な流れは

(1)生きている場合は、安楽死させる

(2)湯に浸すか、熱湯の蒸気により軟化させる

(3)ピンを使って展足する

(4)1ヶ月ほど乾燥させる

(5)標本箱に保管(ピンで挿して止めるか、三角台紙で接着)

というようになっている。

今回は既に死んでいるため(1)の処理は必要ない。

標本化前

足をクロスして閉じた状態で、死後硬直している。

軟化処理

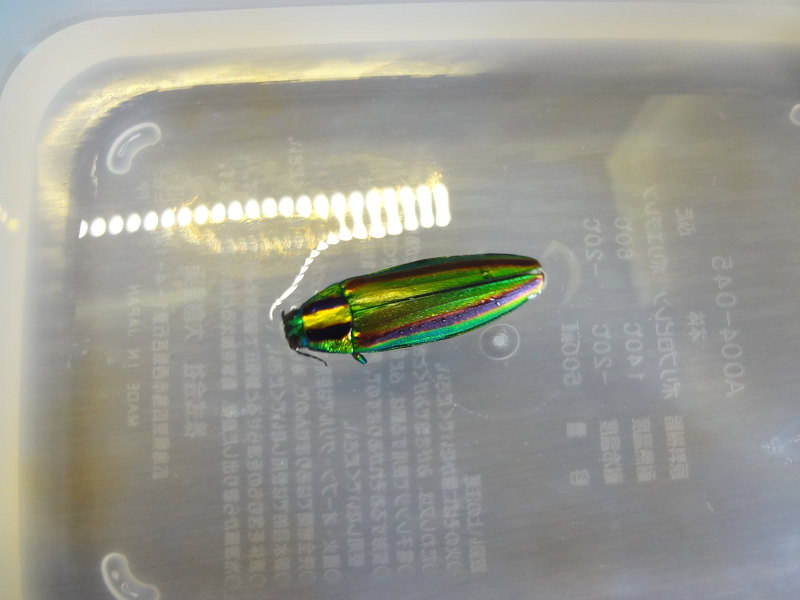

60℃のお湯につけることにする。IHヒーターで63℃くらいまで温めた湯を、食品用シール容器に入れて、たま虫の死骸を投入する。

軟化処理で湯に投入。湯温60℃を目指したが、測定すると50℃ほどに低下していた

湯に投入すると、何もしなくても腹を下にして浮く。このまま30分ほど待つ

展足

湯から取り上げて、ピンセットで全ての足が開くか確認する。ゆっくり足を動かさないと、ポキっと折れる可能性があるそうなので、ここは慎重に行う。

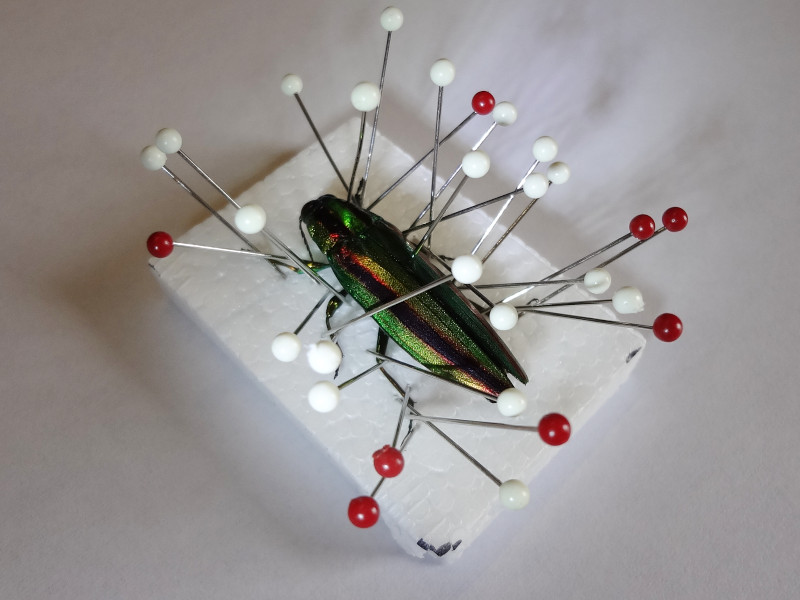

全ての足が開くことを確認後、発泡スチロール板に手芸用のマチ針で固定していく。

最初は、タマムシのど真ん中、少し右側にマチ針を1本ぶっ刺して虫本体を固定する。それから、それぞれの足を、あるべき位置に伸ばしてマチ針で固定していく。

この状態で1ヶ月ほど放置して乾燥させ、脚の位置を再度固定します。

防虫処理(寄生虫などを殺虫する)

展足開始から1ヶ月経過したため、次の段階に進む。

100均に売っている防虫剤(パラジクロロベンゼン)は匂いがキツイため、当面の防虫処理として冷凍により殺虫することとする。

冷凍庫で48時間ほど凍らせる。

台紙に貼り付け、ラベルを貼り付けて標本の完成

標本箱はダイソーで売っていたプラケースを使うこととする。標本箱と同サイズのケント紙を台紙として、タマムシを木工ボンドで接着する。

展足のピンをすべて外し、タマムシの腹側を撮影。足を開いた状態で完全に固まっている

腹の中央付近に木工ボンドをちょっとだけ塗り、ケント紙で作った長方形の台紙に接着する。

ラベルに記載するのは、一般的には「昆虫の名前」「採集年月日」「採集場所」とされるので、そのように記述する。

今後、防虫やカビ防止のため乾燥した日にカバーを開けて乾かすとともに、定期的に冷凍処理して寄生虫などを殺さないといけないのかもしれない。