10月はWillerの高速バスが最安値をつけているので、名古屋に行ってみることにした。

大阪から名古屋へ

実際のところ、平日は安く週末は高く、人気のある時間帯も高いというダイナミックプライシングなので、必ずしもこの価格で行けるとは限らない。

今回は、大阪から名古屋は1,900円、名古屋から大阪は1,500円の便を利用した。

Willerのバスは福島から阪神高速池田線に入るので、JR環状線の福島駅前にバス停を作ってくれたら、歩く距離は半分になるので便利なんだけどね...。

■Willer Expressバス 大阪梅田 (梅田スカイビル) 08:00発 → 名古屋駅前 則武1丁目 10:54着(運賃 1,900円)

Willer Express 大阪から名古屋の走行経路

バスは、梅田スカイビル北側の駐車場から定刻どおり出発。乗車率は40%くらいで、バス後部の女子専用席はスカスカ状態。

新なにわ筋を南に向かい、JR環状線 福島駅横の入口から阪神高速 池田線に入る。淀川、神崎川を渡って豊中インターチェンジから名神高速に入る。

北アルプス登山に向かう時のバスのように、新大阪駅や京都駅に寄ったりすると大幅な時間の浪費になるが、Willer Expressバスは梅田を出るとノンストップで名古屋に向かうので、ストレスなしだ。

出発時のアナウンス通り、9時10分すぎに草津サービスエリアに到着し15分間の休憩。

草津SAの駐車スペース。バス用エリアに1台乗用車が停車しているが、この後次々と乗用車が駐車して満車となった

この写真の最初の1台、青い軽自動車は「わ」ナンバーのレンタカー。その後もレンタカーと思われる乗用車(バスやトラックではない)が次々と駐車し、「バス専用・優先」を意図的に無視しているのはひどいと思った。そして、それらの車から降りてくる人たちは、日本語じゃない言語で喋っている人が多かったので、いわゆるインバウンド公害がやりたい放題というのが実態なのかもしれない。

休憩できない」「トラックも停められない」 "観光地化"するサービスエリアの落とし穴! 年1000億円商業圏の現実とは

観光客が増えるほど、休憩場所を必要とする人々が居場所を失っている。トラックドライバーや高齢ドライバー、短時間の休憩を目的に立ち寄る利用者だ。特に物流現場では、働き方改革の影響でドライバーの休憩確保が義務化されている。しかし現実には、大型車区画の整備が追いつかず、観光目的の車両が専用区画を占有するケースが少なくない。

https://news.yahoo.co.jp/articles/1443dad9ce0ea9957c2d339e376e3700e335cb5f

ネットカフェのように、ETCカードで10分ごとに利用料をチャージするくらいなら、簡単にできるだろう。専用区画に不正駐車した場合は、高速出口で拘束して賠償金請求するくらいしないと、格安国家の日本はインバウンドに蹂躙されまくりである。

全く渋滞に引っかからず、名古屋駅前には予定時間の10分ほど前に到着。

名古屋駅前の則武1丁目に到着したWiller Expressバス

名古屋駅から名古屋港へ

バスを下りて名古屋駅に向う。リニア中央新幹線の地下駅建設工事現場が広がっているので、地下街のエスカに降りる。

矢場とんのすぐ横にトイレがあるので、最初そこに並んでいるのかと驚いた。

1階は混雑しているので、このすぐ下の地下1階中央通路を行ったほうが良かった。

桜通口の前の階段を降りて、地下鉄東山線の駅へ。1日乗車券・24時間券をクレジットカードで購入できる定期券売り場(交通局サービスセンター)に行く。

地下1階の地下鉄定期券売り場(サービスセンター)で24時間券を760円で購入

24時間券は地下鉄だけしか乗れないが、バスも乗れる1日券より100円ほど安い。

■ 地下鉄 東山線・名城線 名古屋駅 11:12発 → 栄 → 名古屋港駅 11:39着(運賃270円)

満員の東山線に乗り2駅、栄駅で名城線に乗り換え。

栄駅でちょうどやってきた列車が名古屋港行きで、すぐにそれに乗車。金山駅でほとんどの乗客が下車し、さらに6駅乗ると終点の名古屋港。

名古屋港のフードコートで昼食

駅から出ると、名古屋港水族館に向かう道沿いにフードコートのある建物がある。

名古屋港駅前にあるJETTY。1階がフードコートになっている

奥の角に味噌カツのお店がある。

みそカツ丼 1,100円。ご飯が少なく、関西人にとっては味が濃すぎて、お値打ち感なかったなぁ...

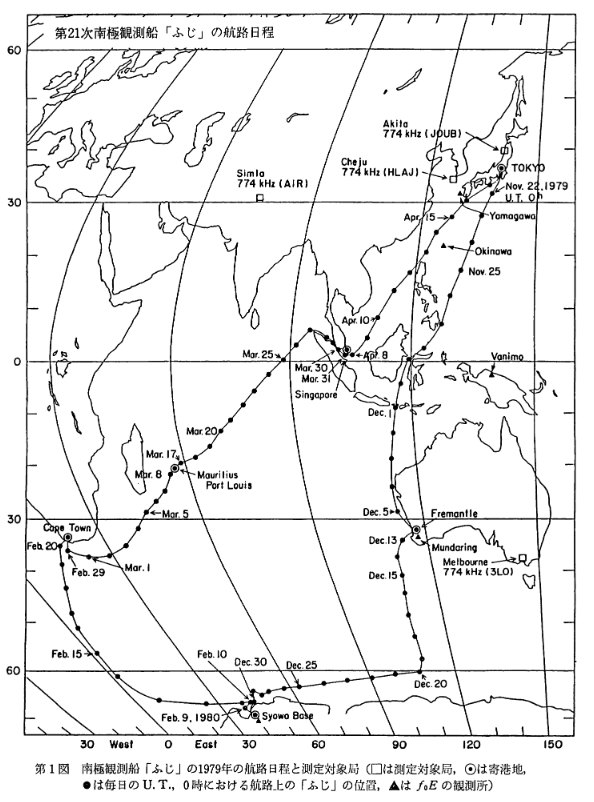

砕氷艦(南極観測船)ふじ

JETTYの建物の目の前は名古屋港ガーデンふ頭で、その左側に南極観測船の砕氷艦ふじが係留されている。

私は39年前、砕氷艦の公開が始まったころに来た記憶があり、右舷側で撮影した写真も残っている。このときは内部見学をしなかったため、今回39年ぶりのリベンジである。

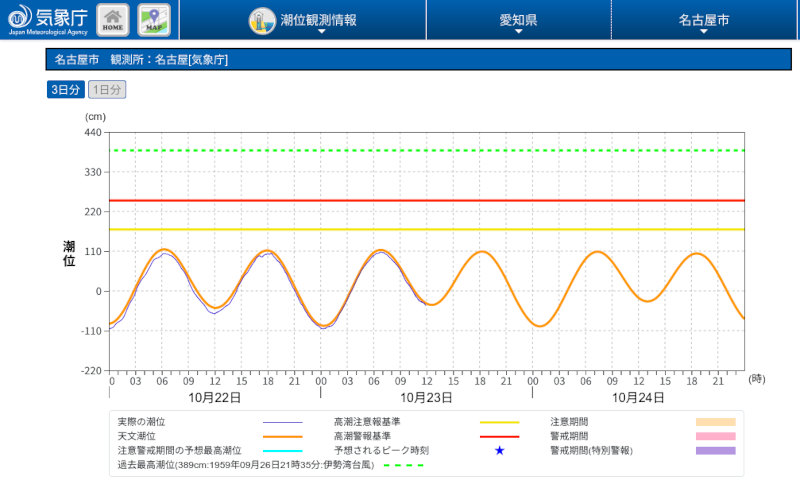

砕氷艦ふじの右舷前方、埠頭の付け根に名古屋港検潮所の建物がある。

名古屋港検潮所の観測データ (気象庁Webページより)

入場券(300円)を券売機で購入。ここの券売機ではクレジットカードが使えた。ボーディングブリッジを渡り、01甲板(上甲板)のすぐ下にある第一甲板の食堂が見学用の入口になっている。

乗船口を入ったところに受付(入場券の確認)があり、壁面に平面図が掲載されている。公開されているのは、第二甲板(B1F)・第一甲板(1F)・01甲板(2F)と艦橋のある03甲板(3F)の一部だ。

エンジンルームなどがある第三甲板の下は、船底の強度を増すために格子構造となっていて、写真では外装塗装と同じ暗赤色に塗られている部分。ここは燃料タンクやバラストタンクとして使われたそうだ。

砕氷艦ふじ 第一甲板

下士官以下の隊員と、観測隊の研究者などがここで食事を摂ったそうです。収容人員は最大100人。

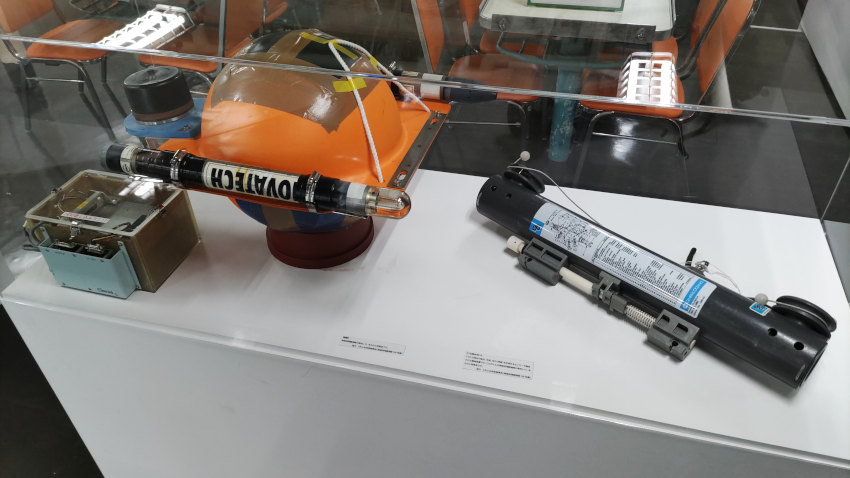

食堂には地震計とCTD採水ボトルが展示されています。

南極地域観測隊が使用している地震計とCTD採水ボトル(と同型のもの)

左下の記録装置には「HDD差し込みヨシ!!」のテプラが貼られているので、少なくとも2000年代以降のものだろう。

初代南極観測船「宗谷」の号鐘

なぜか、東京で展示公開されている初代南極観測船の宗谷に取り付けられていた号鐘が、ここに展示されている。

マネキンがリアルです。調理された定食(ハムステーキ、クリームコロッケ、スパゲティ)の見本品も美味しそうに見えます。

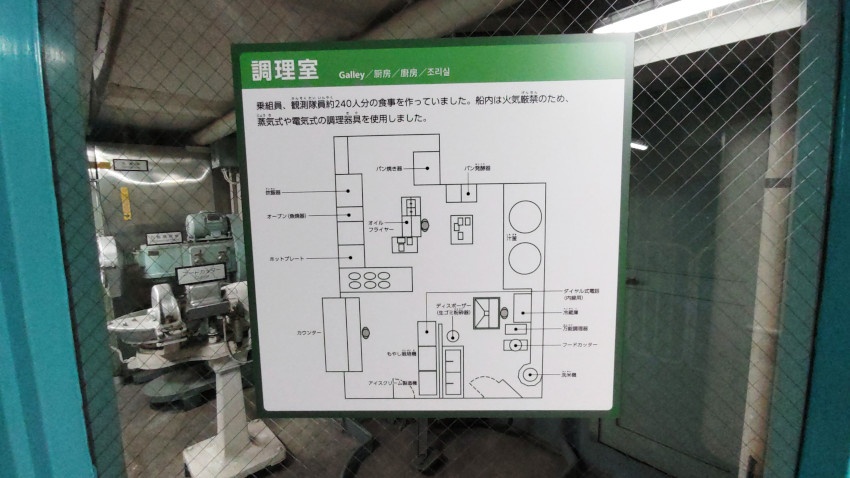

"乗組員、観測隊員約240人分の食事を作っていました。船内は火気厳禁のため、蒸気式や電気式の調理器具を使用しました" と説明がある。

| 平面図から読み取った機器名 | 現代の厨房機器用語 |

|---|---|

| 汁釜 | 回転釜 |

| パン発酵器、パン焼き器 | |

| 洗米機、炊飯器 | |

| オーブン(魚焼器) | 魚焼器 |

| ホットプレート | ウォーマーテーブル |

| オイルフライヤー | フライヤー |

| 冷蔵庫 | |

| 万能調理器 | ミキサー |

| フードカッター | |

| もやし栽培機 | |

| アイスクリーム製造機 | アイスクリームマシン |

| ディスポーザー |

"もやし栽培機"については、"新鮮な野菜は常に不足していたため、船内では栽培機でもやしを育てていました"と解説されている。"アイスクリーム製造機"については"南極は非常に寒く、1日に必要な消費カロリーは日本の約1.5倍です。肉体労働が多く、高カロリーのアイスクリームは人気がありました"と書かれています。

長期間無補給の南極観測船ならではの厨房設備だと思う。

パン焼き機や魚焼き器が別なのは、当時はスチコン(スチーム コンベクションオーブン)がまだ存在しなかったからだろう。

ちなみに、南極観測船の乗船者数は次のようになっていて、全員が食堂で食事を摂るには2回転半は必要だ。

| 人数 | 備考 | |

|---|---|---|

| 観測隊員 (越冬隊員) | 35人 | 現地解説板, 第24次隊報告 |

| 観測隊員 (夏隊) | 10人 | 現地解説板, 第24次隊報告 |

| 文科省の客 | 5人 | 第24次隊報告 (外国研究者*3,海保,報道) |

| 自衛隊員 | 約200人 | 現地解説板 |

| 合計 | 約250人 |

左側の2つの赤いハンドルは、ボイラー室消火栓のバルブ。"2・3号ボイラ周囲火災のときは、この箱のハンドルを左方向に回すこと" と書かれている。消火剤か炭酸ガスのいづれかが放出されるバルブなのだろう。機器を破損しないためなら炭酸ガスを使うのだが、乗組員が取り残される可能性を考えれば(ボイラーが水損するけど)消火剤か海水だろうね。

解説板では "遠距離の通信ができる2kW送信機が装備されていましたが、通信作業は船内郵便局が開設された第1電信室で行われていました" と書かれている。部屋の右側の壁沿いに並んでいる制御盤的なものは、2kW送信機なのだろうか。それを、02甲板の第1電信室で遠隔操作していたのかな...。

右側のボックスの上に "主要機器は搬出済み" という立て札が置いてある。部屋の入口の説明板では "レーダー装置の一つである送信機やTACANなどが置かれている部屋" とある。

TACANは無線航法装置のひとつで、主に軍用として使われている。

砕氷艦とその艦載機(ヘリコプター)が活動する南極海域には、空港・管制塔やVORやDMEなどの固定局が設置されていないため、砕氷艦に設置したTACANが唯一の固定局として航空管制を担うことになる。

用具庫の扉に貼られている説明は "この倉庫は、緊急時船から脱出する際に必要なOBA(酸素発生型循環式呼吸器)が保管されていました" と書かれていますが、技術的に間違っています。

OBAは一般的には酸素呼吸器と呼ばれていて、炭酸ガス吸収剤と酸素ボンベから構成されている屋内用の呼吸装置で、有毒ガスや高温空気を吸い込まないようにするもの。砕氷艦では火災時に使うもので、説明板の「脱出する」ときに使うものではないし、水中で使う酸素ボンベでもない。

砕氷艦が現役当時に貼られていた編成表を見れば、「防火部署」で防火衣とヘルメットとともに使うのが分かるはずなので、ちゃんと展示内容を見れば気づくはずだ。

このあと観る第二甲板の第2居住区(曹士の寝室)と比べると、幹部(30人)と曹士(170人)のあまりの待遇の違いに自衛隊の前近代性を見ることができる。

ロッカーに吊るされている制服の袖階級章は2本線なので、1等海尉かな。

説明板には "船内での油類の火災には、泡沫発生器でつくった泡で消火し、一般火災には消火栓にホースをつなぎ、海水をすいあげて放水、噴霧に寄って消火します。電気火災の消火には炭酸ガス消化器などが使用されました" と書かれている。

通路の奥、ハッチの手前に置かれている赤い円筒形状のものが「移動式の泡沫発生器」なのだろう。

説明板には "本来は狭くて急でしたが、博物館に改修された際に拡幅しました" とある。狭くて急なままにしないと、本来の雰囲気は味わえないと思うのだが...

砕氷艦ふじ 第二甲板

左側に医務室、右側に理髪室がある。壁面には医療用の酸素と笑気(亜酸化窒素)のボンベ置き場がある。

説明板には "手術ができる設備もあり、専門医が衛生教育、健康診断、診療にあたっていました" とある。

右側には蒸気式の殺菌器とかレントゲンなどのフィルムを見るシャウカステン(明かり箱)があるね。左側には薬品棚があるが、大揺れを前提とした砕氷船なのに薬品瓶を固定するホルダーなどが無いのも不思議だ。当時のままではなく、展示館になるときにそれらしく置いたのかな。部屋の奥にある生化学検査の機器類は年代を感じるものが並んでいる。

この内科・外科の医務室の他に、歯科治療室もあったらしい。

電球を使ったライトに鉛蓄電池なら、こんな巨大になるんですね。全く「懐中」ではないよ。

理髪室のかどを曲がり通路を進むと、庶務室、経理事務室などの事務部門が並んでいる。

"先任海曹(下士官の主だった者)約10人の居室です。3段ベッドが5台、机2つ、棚、ロッカー、テーブルがあります。奥には専用のトイレ、浴室もあります" と説明板に書かれている。

第一甲板の士官寝室は幹部30人が使い、第二甲板の先任海曹寝室は曹士(170人)のうち「選ばれし者」約10人がこの快適な個室を使えるというわけだ。

残りの160人のひどい扱いは、通路の奥にある居住区に行くとよく分かるはずだ。

机の上の本棚には、「主発原動機 取扱説明書」「油圧装置 取扱説明書」「航海灯・信号灯 取扱説明書」など機械・電気設備の取説がズラッと並べられている。

狭い船内を有効活用するために、階段室ではなく、タラップの降り口を水密ハッチにしてしまったようだ。

通路の奥、船尾側は大部屋となっていて、ここが第2居住区。砕氷艦乗組員のうち幹部を除く8割(約160人)が艦の前方・後方にある居住区と呼ばれるタコ部屋が割り当てられた。

最近の海上自衛隊の艦船ではカプセルホテルのようなベッドとなっているが、この時代はまるで中世のキャラベル船などとあまり違わない、プライベート空間ゼロの居室だ。

説明板には "幹部乗組員と先任海曹を除く一般乗組員約105人分の居室で、約150m^2の空間に3段ベッド27台、2段ベッド14台が置かれています。船首部にも台1居住区として同じように60人分の居室があります" と書かれている。

ロッカーは105区画もなさそうなので、共用ですか...

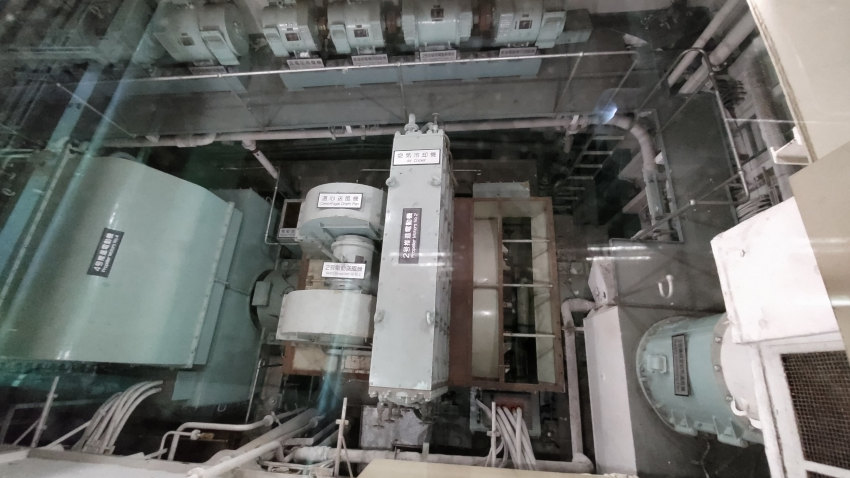

第2居住区の中央付近の床がぶち抜かれて、1レベル下のエンジンルームの機器類が眺められるようになっている。

4号推進電動機と2号推進電動機を上から眺める構図になっている。この2代の電動機は左舷側のスクリューシャフトを回すものだ。

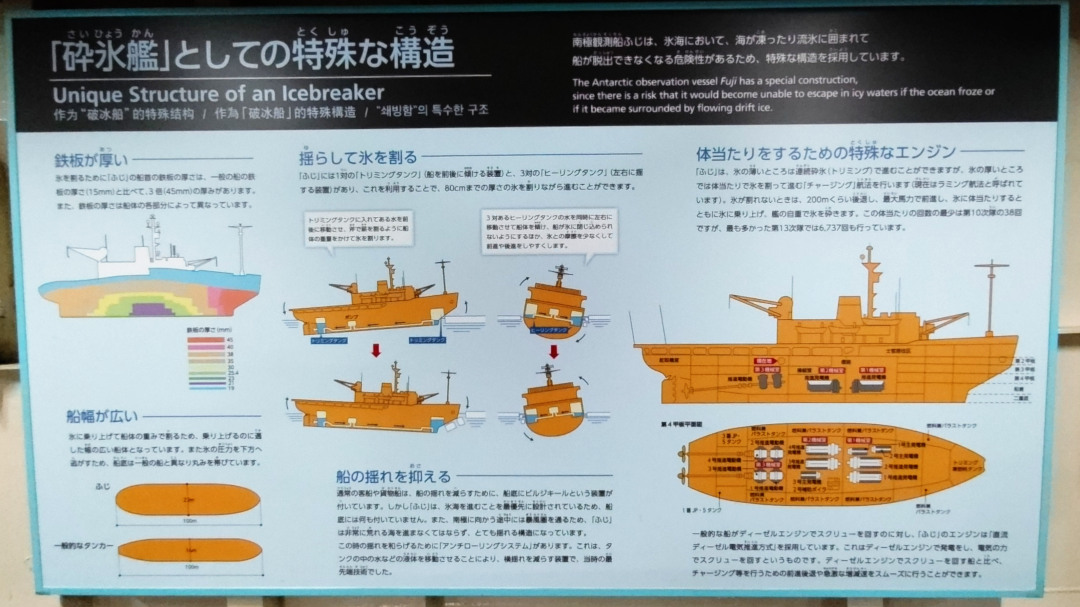

左上の外殻鉄板の厚さの説明で、船首付近の鉄板は45mmと一般の船舶の3倍の厚さになっていることが解説されている。

また、中央の下には船の横揺れを防ぐ機構として、船体の左右にあるヒーリングタンクの水を揺れに合わせて調節する「アンチローリングシステム」が搭載されていたと解説されている。一般の船舶なら、船底にビルジ キールがあって左右に揺れないようになっているが、氷に乗り上げる運用をする砕氷船ではこの手法が使えないからだそうだ。

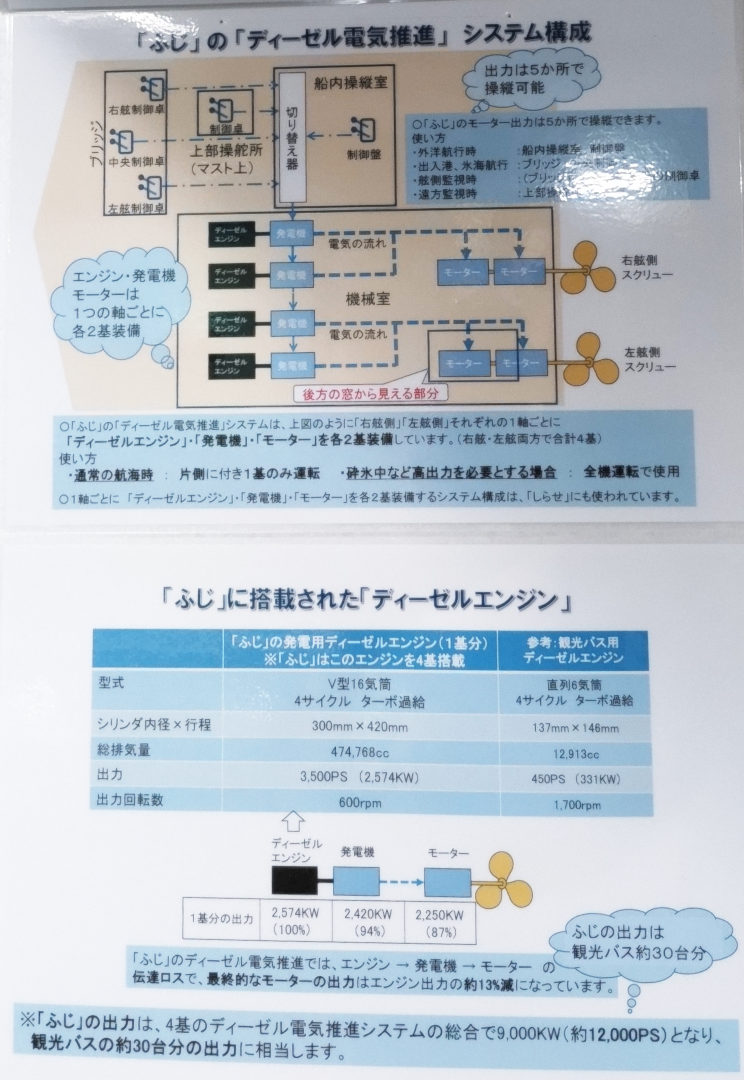

スクリューは左舷側・右舷側の2軸あり、それぞれ2台の電動機で回転させるようになっている。低出力・高出力の台数制御だと解説されているが、やはり常用・予備というバックアップ体制という意味合いのほうが大きいのではないだろうか。

説明板には "観測隊員寝室は同じフロアに18室並んでおり、2人部屋と4人部屋がある。ベッド、机、ソファー、洗面台付きですが、バス、トイレはありません" と解説されている。

こちらは2段ベッドが2基ある4人部屋。

階段で2レベル上の階へ。

砕氷艦ふじ 01甲板・飛行甲板

雪上車 KC20-3S(1次隊から5次隊まで使われた第1号車)

リストロサウルスの復元模型 (2億5000万年ほど前、パンゲア超大陸に住んでいた恐竜の一種)

かつて南極大陸はもっと赤道に近いところにあり、プレート移動で現在の位置に落ち着いた「証拠」として、暖かい場所でしか生きられない恐竜の化石が南極にあることが挙げられる。

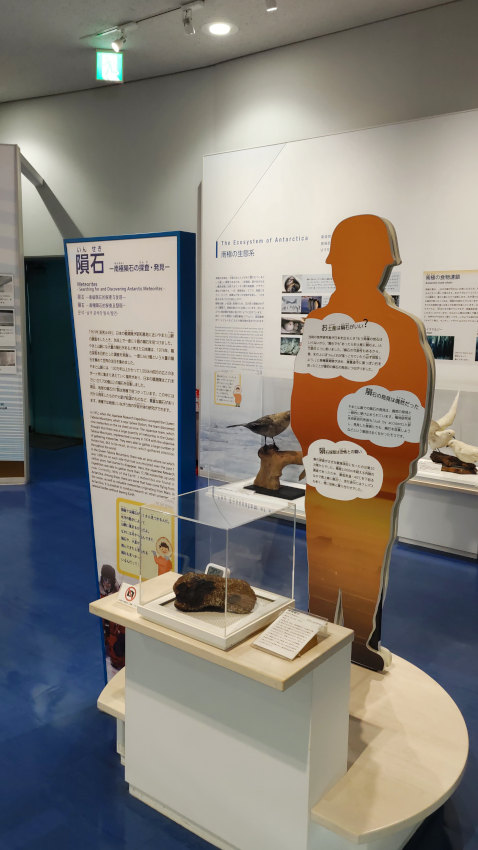

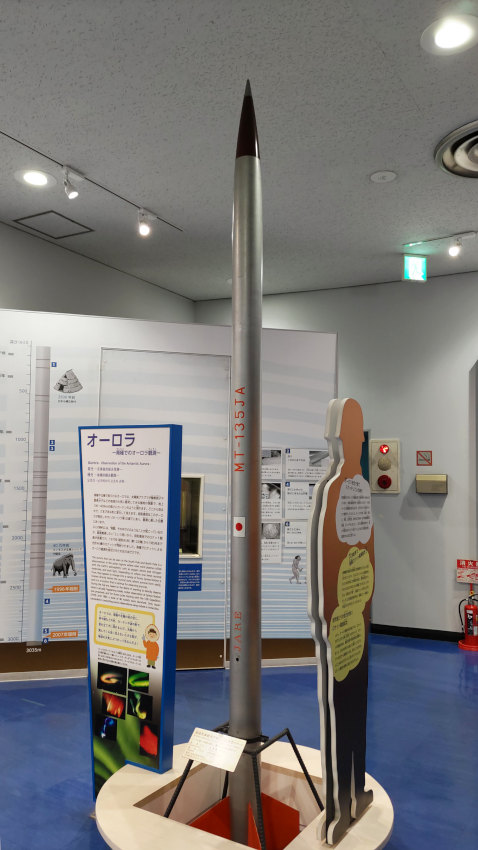

オーロラ観測に使われたMT-135ロケット

南極は隕石採集の適地である理由として、「むき出しの氷の上に黒く「ぽつんと」ある」ため見つけやすいからだそうだ。また、氷に覆われた隕石は「風化や人為的汚染が他の隕石よりも少ない」ことも好条件だそうだ。(Wikipediaより)

飛行甲板には輸送ヘリ1機が展示されている。

輸送用のヘリコプター シコルスキー S-61A

ヘリコプター格納庫のシャッターは、左舷側の1枚が中途まで開いていて、内部の展示室(南極の博物館)の扉が見える。

格納庫の上には気象観測レーダーとレーウィンゾンデ用アンテナの共用ドームと、6t クレーンが2機設置されている。

砕氷艦ふじ 03甲板

飛行甲板から右舷舷側の通路を通り、階段を2レベル上がると艦橋がある。

艦橋の右舷側ハッチから見た艦前方。10tクレーンの付け根と、マスト上に取り付けられている回転式HFアンテナ

いまはHFアンテナは前方を向いているが、取付部が回転するはずなので、任意の方向を向けることができるんですよ...。

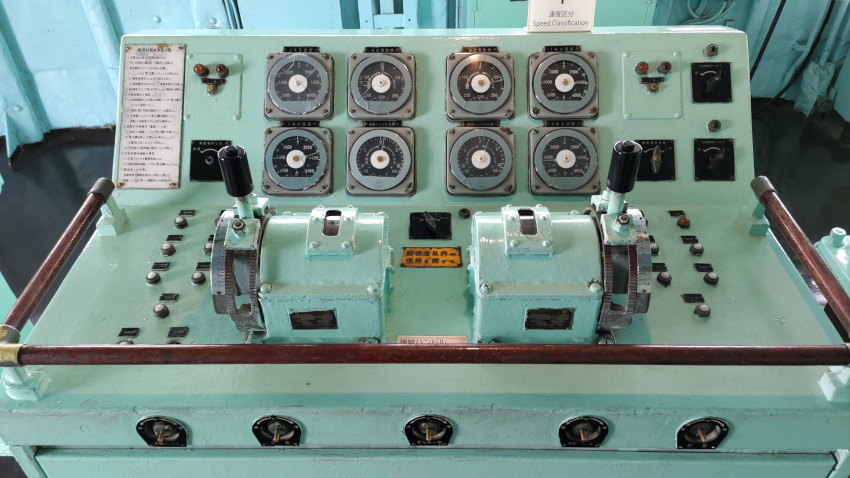

ディーゼル発電機のある機械室の隣、第四甲板に「操縦室」があり、推進用モーターの出力制御は操縦室にある制御盤が「主」で、艦橋にある速力通信機が「従」の役割だと思われる。

第二次大戦時の主な海軍艦艇では、エンジンテレグラフや伝声管を通じて「操縦室(機関室)」の要員に操作を指示していたので、それより1段階進化した形だ。

じゃあ、操舵輪の上に伝声管というクラシカルなものがあるのはなぜだろう...。電子回路を使ったインターカムは、この時代ではまだ信用に足りないのだろうか。

4基ある電動機の電流計、2本あるメインシャフトの回転数計、それぞれプラス方向・マイナス方向の計測目盛が打たれている。左右の操縦ハンドルの「前進」「後進」ノッチに従い、モーターに加える電圧と電流方向を制御し、厚い氷を割るチャージング航法を行うものだ。

これが、ディーゼルエンジン直結でメインシャフトを回す場合、耐久性に難がある歯車機構(ギアボックス)が必要なため、電気推進式しか選択肢がなかったのだろう。

まさか、これで機関室に指示したんじゃないよね...

艦橋の操舵輪席の前方上部に取り付けられた舵角表示器、主軸回転計

艦長と操舵員は、この計器を見て前後・左右の操縦状況をモニタしていたのだろう。

艦橋の左舷側ハッチから外に出て、メインマストを見上げる。

メインマストの上部に見張り台(鳩小屋)があり、その上にレーダーが2基(XバンドとCバンド)取り付けられている。

このハッチの下、第三甲板から第一甲板まで吹き抜けの貨物室になっている。建設資材や観測機器、食糧などを運んだのだろう。それらの物資を荷揚げするために、艦前方には10tと8tのクレーンが設置されている。

館内の見学はここまでで、次は陸上に展示されているものを見る。

陸上展示物

南極観測隊 中型雪上車 SM50S型 (1979年から1998年に使用)

砕氷艦(南極観測船)ふじ 右舷側の∮4900mmスクリューと∮600mmメインシャフト

南極観測隊の犬ぞり先導犬 タロとジロの像

私の世代なら、タロとジロの生存物語の映画を見た人も多いはず。

名古屋港での見学はここまで。次は地下鉄で大曽根に向かい、徳川園に行きます。