ことしの「桜の通り抜け」は4月5日から11日まで行われていた。コロナ禍を経て完全予約制となって、ますます足が遠のいているが、期間前後に造幣博物館に入場するついでに桜並木を鑑賞するのが新たな年間ルーチンになった。

なお、造幣博物館の開館時間は9時で、正門で受付が始まるのも9時。今回も10分前に並んだら(たった3人の)行列の先頭だった。

桜並木

この北東角付近で満開となっているのが、大手毬、小手毬、江戸。

しばらく行くと、大川に面した旧正門がある。造幣局創業時にウォートルスが設計し1871年に造られたものだ。

旧正門の奥、庁舎・工場沿いに植えられた桜は散ってしまっているものが多い。

造幣博物館の北側(屋外)に展示されている19世紀のフランス製・ドイツ製圧印機

造幣博物館前の「歩道の間の植樹帯」を挟んだ向こうにある大川沿いの歩道は、更に多くの桜が満開の状態。

工場と造幣博物館の間付近には、見事な満開状態の「関山」が何本もある。Web公表されているデータでは、全336本のうち60本が関山だ。

造幣博物館

左から 慶長笹書大判(1601年)、慶長大判(1601年)、元禄大判(1695年)、享保大判(1725年)、天保大判(1838年)、万延大判(1860年)。

| 慶長笹書大判 | 慶長大判 | 元禄大判 | 享保大判 | 天保大判 | 万延大判 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1601年 | 1601年 | 1695年 | 1725年 | 1838年 | 1860年 | |

| 質量 | 164.9 g | 164.6 g | 164.8 g | 165.4 g | 165.4 g | 112.1 g |

| 品位 | 0.672 | 0.672 | 0.521 | 0.676 | 0.674 | 0.363 |

| Au含有量 | 110.8 g | 110.6 g | 85.9 g | 111.8 g | 111.5 g | 40.7 g |

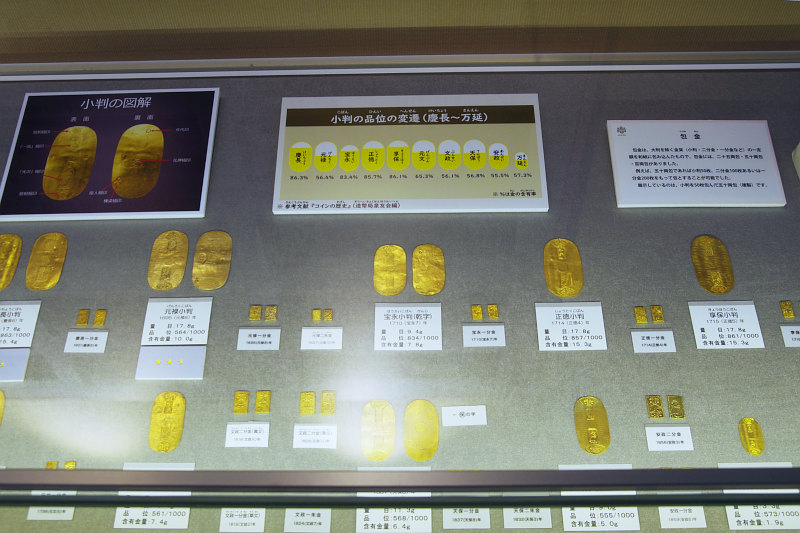

| 慶長小判 | 元禄小判 | 宝永小判 | 正徳小判 | 享保小判 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1601年 | 1695年 | 1710年 | 1714年 | 1715年 | |

| 質量 | 17.8 g | 17.8 g | 9.4 g | 17.8 g | 17.8 g |

| 品位 | 0.863 | 0.564 | 0.834 | 0.857 | 0.861 |

| Au含有量 | 15.4 g | 10.0 g | 7.8 g | 15.3 g | 15.3 g |

| 元文小判 | 文政小判 | 天保小判 | 安政小判 | |

|---|---|---|---|---|

| 1736年 | 1819年 | 1837年 | 1859年 | |

| 質量 | 13.1 g | 13.1 g | 11.3 g | 9.0 g |

| 品位 | 0.653 | 0.561 | 0.568 | 0.555 |

| Au含有量 | 8.6 g | 7.3 g | 6.4 g | 5.0 g |

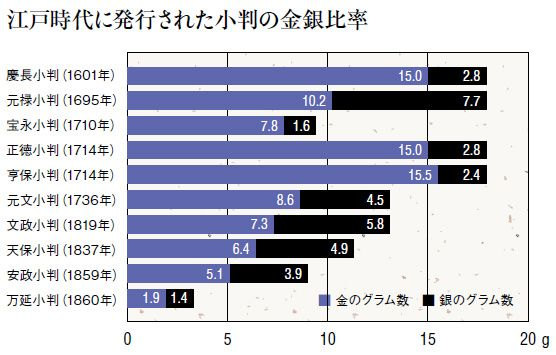

貨幣の質量・金純度が調整される貨幣改鋳の変遷をこの展示から観ることができる。金含有量が減り代わって銀含有量が増えると、見た目も「黄金色が薄い」と感じる。こうやって並べてみることも史実を知るには重要だと思う。

大判は元禄期に、小判は元禄期と宝永期に金含有量を「一時的」に減らす貨幣改鋳が行われた理由をMicrosoft Copilot AIに聞いてみると

Microsoft Copilot AIの回答

元禄時代(1688-1704)において大判の金含有量が減少した理由は、幕府の財政が逼迫していたためです。元禄年間は経済が活発化した時期であった一方、幕府の収入が支出に追いつかず、財政状況が悪化していました。これにより、幕府は貨幣の金含有量を減少させることで、多くの貨幣を鋳造しようと試みました。この手法は「改鋳利益」を得る目的で行われたとされています。同様に、元禄小判(1695年)および宝永小判(1706年)の金含有量の減少も、幕府財政の改善を目指した施策でした。特に宝永期には、先の元禄期に続く財政的困難が続き、貨幣価値を調整することが求められていました。

これらの改鋳は、短期的には幕府に利益をもたらしましたが、長期的には経済への不信感を生み出し、貨幣の信用低下や物価の上昇を招きました。

ちなみに、宝永期についてGoogle Gemini AIは「宝永地震・宝永大噴火などの自然災害や、徳川家宣の将軍代替わり、皇居の造営費などにより、江戸幕府の財政は深刻な赤字に陥り、経済は不景気に陥りました」としている。富士山の中腹にある巨大な火口(宝永火口)はこのときのものだ。

貨幣改鋳と経済について述べた面白い記事がプレジデントオンラインに掲載されている

「デフレ経済」が江戸幕府の崩壊を招いた (プレジデントオンライン)

=== Copilot AIによる要約 ===

江戸幕府は慢性的な財政難に直面しました。初期には佐渡・伊豆の金山を頼り、財政を維持しましたが、3代将軍家光の頃に金の埋蔵量が枯渇。明暦の大火による出費でさらに逼迫しました。元禄の改鋳で貨幣量を増加させ財政は一時的に改善しましたが、新井白石による正徳の改鋳で金融引き締めが行われ、景気は悪化。吉宗は質素倹約を進めましたが、結果は芳しくなく、金融緩和策「元文の改鋳」で改善を図りました。武士層は米価安で苦しむ一方、庶民は豊かになり自由な経済活動を展開しましたが、幕府は既得権益の死守に固執。経済政策の失敗が人心を離れさせ、最終的に幕府崩壊へと繋がりました。 https://president.jp/articles/-/25019